うつ病と運動(医師)

「こころの元気+ 2016年4月号(110号)」より

※「こころの元気+」とは?→コチラから

うつ病と運動

国立精神・神経医療研究センター神経研究所 疾病研究第三部

功刀浩先生

うつ病と運動

現代は、車社会になり便利になった反面、運動不足が深刻になっています。

平成26年国民健康・栄養調査によれば、20代で運動習慣(1回30分以上の運動を週2回以上)がある人は男性で約19%、女性は約10%、30代では男性約13%、女性約10%という数字になっています。

人生で最も活動的であるはずの年代において、ほとんどの人が運動習慣を持っていないのは残念なことです。

うつ病の予防

というのも、日ごろの運動は、ストレスをやわらげ、うつ病リスクを減らします。

たとえば、アメリカの大学卒業生約1万人を長期間調査したところ、387人がうつ病を発症しましたが、卒業時に身体活動が多い者やスポーツ選手のうつ病発症率は身体活動がとぼしい者と比べて低かったという報告があります(Paffenbarger et al, 1994)。

運動療法

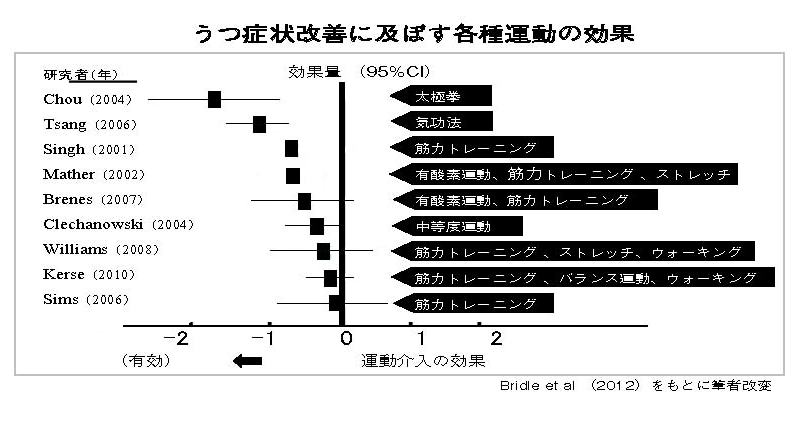

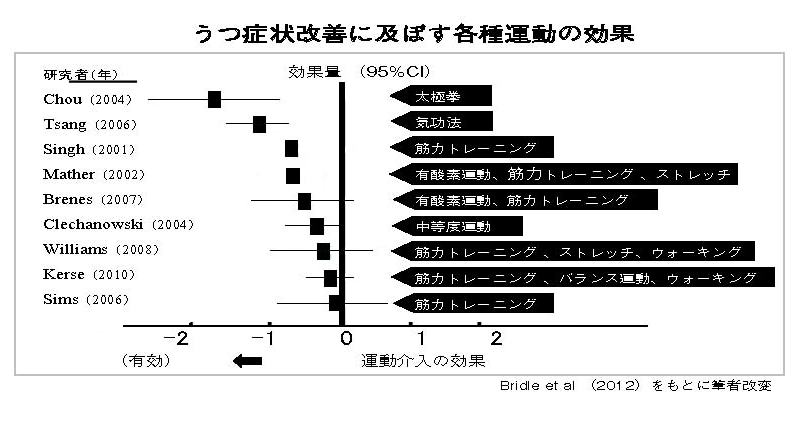

さらに運動は、うつ病の予防だけでなく、治療にも有効であることがわかってきました。

Cochrane databaseという権威あるデータベースに登録された最近の報告でも、うつ病に対する運動療法は、軽度~中等度の効果があると報告されています。

うつ病の運動療法のパイオニアであるブルメンタールという研究者のグループによれば、運動療法を16週間受けた患者群と抗うつ薬で同じ期間治療された患者群、プラセボ(偽薬)で治療された患者群を比較したところ、運動療法を行った群と抗うつ薬治療群は、プラセボ群に比較してうつ病の寛解率が高く、運動療法と抗うつ薬の効果はほぼ同等であったと報告されています。

さらに、運動療法や抗うつ薬によってうつ病がいったん改善した後の10か月後の再発率を比較すると、運動療法を自宅で続けていた者の再発率は、薬物療法を続けていた群の再発率より有意に低かったという報告もあります。

つまり、運動療法で身に着けた運動習慣を続けていると、再発予防になることが示唆されます。

休息の本来の意味

日本では、うつ病になると「休息」を勧められることが多いため「運動するのは治療によくないのでは?」と思われた方もいるでしょう。

しかし、この休息の本来の意味は、「ストレスのかかることから離れる」ということであって、「ベッドで安静にしていなさい」ということではありません。

うつ病における休息の重要性をはっきり示したのは笠原嘉先生ですが、有名な「小精神療法」の第二原則には、「できることなら、早い時期に心理的休息をとるほうが立ち直りやすいことを告げる」(笠原嘉著『軽症うつ病』講談社現代新書より)と書かれています。

ストレスのかかる職場でうつ病になったのなら、しばらく休職する、衝突の多い人間関係があるのなら、そのような人間関係から離れる。

心理的休息をとるというのはそういうことです。

日本では、この「休息」という言葉だけがひとり歩きして身体も休ませたほうがよいというふうに定式化されてしまった可能性があります。

しかし、長期間身体を休息していると、運動不足によるメタボリック症候群や糖尿病になってしまう方も少なくありません。これでは、うつ病を治すどころか、悪化させてしまいます。

実際の運動療法

海外での運動療法としては、週に3~5回程度のウォーキングやジョギング(1回40分程度)やエアロビクスやダンス(1回20分~1時間)などが多いようです。

筆者は、患者さんに自宅近くでのウォーキングを勧めています。歩数記録用紙を渡して診察時に歩数を報告してもらっている方もいます。

最初は1回に5~10分のウォーキングで開始し、1週間ごとに5分ずつ長くして、最終的に40分のウォーキングを継続できるようになることをめざします。

カナダのうつ病治療ガイドラインには、軽症~中等症のうつ病に関する運動療法(ただし薬物療法などの増強法として)の有効性が明記されています。

日本のガイドライン(日本うつ病学会)では、運動療法は行われることがあるものの、確立した治療法とはいえないとされています。

しかし、運動はやりすぎない限り、身体にも脳にもよい効果を与えることは明らかです(心不全などの重篤な内科疾患をもっている方は例外として)。

うつ病の治療にとどまらず、一生の健康のことを考えれば、運動は積極的にやるべきでしょう。

「脳は運動を求めている」これまでの連載内容(2024年8月現在)

2023年9月号 運動と脳の栄養(第2回目)

●運動すると、筋肉や肝臓、血管から成長因子が放出されます。

●成長因子が血液を通じて脳に運ばれ、脳の栄養として機能します。

●成長因子の作用により、様々な脳機能が向上します。

2023年10月号 脳への影響:有酸素運動対筋トレ(第3回目)

●有酸素運動は脳由来神経栄養因子(BDNF)を刺激。

●筋トレはインスリン様成長因子-1(IGF-1)を活性化。

●有酸素運動と筋トレの組み合わせが最大の効果をもたらします。

2023年11月号 短時間の運動でも脳力アップ(第4回目)

●短時間の運動が記憶力と海馬の機能を向上。

●4分間歩くだけで創造的思考力が上昇。

●2階分の階段を上ることで創造的思考力が上昇。

2023年12月号 気分がすぐれないとき運動で心をリフレッシュ(第5回目)

●気分がすぐれない時、対処法として多くの人が運動を選び、運動後の気分向上が

最も顕著です。

●運動時にエンドルフィン等の物質が放出され、多幸感を引き起こします。

●定期的運動は、慢性ストレスによる脳や心の健康へのダメージを改善します。

2024年1月号 運動で心を強くしよう(第6回目)

●運動がストレスの事後対処だけでなく、その影響の予防にも効果を示す

●12週間のランニング後にストレス反応が緩和される

●運動はストレス対処の神経機序を強化する

2024年2月号 脳機能向上の鍵となる中高強度運動の効果(第7回目)

●より全面的かつ持続的な脳機能の改善を目指すなら、中高強度の運動がすすめ

●1日に30分以上の中強度運動、または15分以上の高強度運動が理想的

●運動を全くしないよりも、少しの運動でも効果がある

2024年3月号 運動を日常の一部にしよう(第8回目)

●日常活動の中で運動機会を見つける

●少しの時間から運動を始めることが重要

●自分にとって無理のないペースで、楽しみながら運動を続けよう

2024年4月号 自然の中で運動しよう(第9回目)

●Green Exerciseとは、緑豊かな自然の中で行われる運動です。

●Green Exerciseは、都市や屋内で行う運動よりも、心身により良い効果をもたら

します。

●この利点は、運動の健康効果と自然環境のリラックス効果が組み合わさることに

よるものです。

2024年5月号 認知や協調性をきたえる運動のおすすめ(第10回目)

●単純な運動よりも、認知能力や協調性を鍛える運動のほうが、脳により良い効果

をもたらします。

●認知能力や協調性を鍛える運動の例として、スポーツやダンスがあります。

●認知能力や協調性を鍛える運動では、比較的低強度であっても良い効果が得られ

ます。

2024年6月号 水泳や水中運動のおすすめ(第11回目)

●水泳や水中運動は、水の抵抗に克服するために消費カロリーが増加します

●水泳や水中運動は、全身の筋肉を効果的に使います

●水泳が精神的な健康にも良い影響を与えることが報告されています

2024年7月号 マインドボディ運動のおすすめ(ヨガ・太極拳、炎症・酸化ストレス)(第12回目)

●精神的ストレスが免疫力を低下させます

●その背景には、炎症性サイトカインの増加が関わっています

●太極拳やヨガといったマインドボディ運動が、炎症性サイトカインを低下させる

効果があります

2024年8月号 だれかと一緒に運動しよう 孤独対策・家族との運動(第13回目)

●ひとりで運動するよりも、誰かと一緒に運動したほうがより効果的です

●誰かと一緒に運動することで、モチベーションが向上します

●運動中の社会的なつながりが、孤独感を減少させます

2024年9月号(予告)治療プログラムとしての運動療法の現在(第14回目)

●精神科臨床では、現時点で薬物療法や精神療法を行わずに運動療法のみを推奨す

る治療ガイドラインはありません

●比較的軽症の高齢者のうつ病に対しては、運動療法が推奨されています

●認知症の認知機能障害や日常生活動作の改善に、運動療法が推奨されています

脳は運動を求めている

→「こころの元気+」

→「こころの元気+」(賛助会員)の申込方法

「こころの元気+」連載

脳は運動を求めている

脳と運動の関係を研究してこられた山口大学の陳冲(チン・チョン)先生に、運動が脳に与える様々な効果についてを連載。今までの思い込みを変えてくれるような、新たな研究結果を色々と紹介してくださいます。

▼連載のタイトル

※くわしい内容は各号の電子版をご覧ください→コチラ

▼2025年

1月号(215号) 第18回 質疑応答(後半) 最終回

▼2024年

12月号(214号) 第17回 質疑応答(前半)

11月号(213号) 第16回 ライフスタイルをもっとアクティブに

10月号(212号) 第15回 運動の習慣を身につけましょう

9月号(211号) 第14回 治療プログラムとしての運動療法の現在

8月号(210号) 第13回 誰かと一緒に運動しよう

7月号(209号) 第12回 マインドボディ運動のおすすめ

6月号(208号) 第11回 水泳や水中運動のおすすめ

5月号(207号) 第10回 認知や協調性をきたえる運動

4月号(206号) 第9回 自然の中で運動しよう

3月号(205号) 第8回 運動を日常の一部にしよう

2月号(204号) 第7回 脳機能向上の鍵となる中高強度運動の効果

1月号(203号) 第6回 運動で心を強くしよう

▼2023年

12月号(202号) 第5回 気分がすぐれないとき運動で心をリフレッシュ

11月号(201号) 第4回 短時間の運動でも脳力アップ

10月号(200号) 第3回 脳への影響:有酸素運動対筋トレ

9月号(199号) 第2回 運動と脳の栄養

8月号(198号)第1回 私と運動 ←初回のため全文公開中

筆者プロフィール:

陳冲(チン・チョン)

(山口大学大学院医学系研究科 高次脳機能病態学講座助教)

医学部に進学後、心理学に興味を持つようになり、精神科を選ぶ。

大学院では、脳神経科学に関心を抱き、運動の抗うつ効果における神経伝達物質の関与を調べた。

以来運動と脳神経科学の研究に専念し、現在うつ病に有効な運動療法の開発に関わっている。

著書に「頭を良くしたければ体を鍛えなさい:脳がよろこぶ運動のすすめ」(望月泰博と共著、中央公論新社、2020)など。

→「こころの元気+」 →「こころの元気+」(賛助会員)の申込方法

☆この連載を読んで「運動してみようかな」と思った方は →コチラ

脳は運動を求めている(198号)新連載

新連載

脳は運動を求めている(198号)

※「こころの元気+」2023年8月号より

○戻る

筆者:陳冲

(山口大学大学院医学系研究科 高次脳機能病態学講座 助教)

第1回 私と運動

POINT

●運動は、健康づくりに必要な三要素の一つです。

●運動して体力をつけることで、脳機能も向上します。

●運動には抗うつ効果があります。

私は、医学部の出身にもかかわらず、運動と脳機能が関係することをまったく知りませんでした。

中学生の頃から卓球をやってきましたが、ただただ楽しくやってきただけで、運動そのものに対して特別な思いを持つことはありませんでした。

▼三要素との出会い

北海道大学大学院に入学し、当時教育学研究院の教授で循環器内科医の河口明人先生のご指導を1年間受けました。

河口先生は300人以上の中高年を対象とした「札幌ライフスタイルスタディ」を実施しており、1年間の運動習慣や栄養指導によって生活習慣病に関わる健康指標が改善したことを報告していました。

河口先生の他、体力科学を専門とする水野眞佐夫教授や温泉医学を専門とする大塚吉則教授も当時在籍されており、彼らのゼミに参加することが、私の健康づくりに必要な三要素と呼ばれる「運動」・「栄養」・「休養」との出会いの始まりです。

▼運動と脳機能の論文

水野先生のゼミで発表することがきっかけで、運動と脳機能について調べることになり、そこで見つけた研究論文が私の人生を変えることになったのです。

■運動と学力の関連

その一本目の論文は、米国イリノイ大学運動生理学者のチャールズ・ヒルマン博士チームによる2007年の研究報告です。

彼らは小学生を対象に20メートルシャトルランという体力テストを実施し、体力が高いほど学校での数学や読解力の成績がよいことを明らかにしました。

体力は遺伝とも関連しますが、定期的な運動が体力を向上させるため、この結果は運動と数学や読解の学力向上との間に関連性がある可能性を示しています。

■うつ病と運動療法

そして二本目の論文は、米国デューク大学心理学者のジェイムス・ブルメンソール博士チームによる1999年の研究報告です。

この研究では、50歳以上のうつ病患者を対象に、運動療法の治療効果を確認しました。

うつ症状の改善は、抗うつ薬を使用する群に比べてやや遅かったものの、約4か月の継続実施により、運動療法群は抗うつ薬を使用する群と同程度の治療効果が得られることが示されました。

なお、この運動療法では、運動トレーナーの指導のもと、ややきつめのウォーキングやジョギングを週3回、1回30分行いました。

▼運動効果のメカニズム

誰でもどこでもできる運動が脳をよくする、さらに認知と気分の両方をよくすることを知り、とてもワクワクしました。

そして「運動はなぜ認知や気分を向上させる効果があるのだろう? その神経科学的なメカニズムを解明したい」と思いました。

その後、北海道大学精神科の久住一郎教授と中川伸准教授のご指導のもと、博士論文のテーマとして、運動による抗うつ作用の神経科学的機序について研究しました。

■ドーパミンの関与

走ることを好むラットを、ランニングホイールのついた飼育ケージで3週間自由に走らせました。

その後、やや強いストレスを与えた場合でも、ランニングホイールのついていないケージで飼育されたラットと比べてあきらめにくい傾向がみられました。

この行動パターンは、あらかじめ抗うつ薬を投与したラットと同じです。

そして、ラットの脳から神経伝達物質(神経細胞間で情報伝達する使者)を回収して、その濃度を測定しました。

その結果、3週間自由に走らせたラットは、脳内のドーパミン濃度が上昇することがわかりました。

ドーパミンは動機づけや認知機能に関連することが知られています。

さらに一連の追加実験により、運動による抗うつ作用にドーパミンが関与していることを確認しました。

博士号取得後、動物ではなく人間を対象に、運動が脳機能に与える影響について研究してきました。

「ふだん、どれぐらい運動やスポーツをしていますか?」のような質問で集団調査を行ったり、研究参加者を集めて実験室で自転車をこいだり、階段を上ってもらったりして、さまざまな運動の効果を調べています。

また、うつ病患者さんを対象とした運動療法の開発にも携わってきました。

▼連載の内容

今回の連載では、こうした研究を通じてわかった、運動が脳に与えるすばらしい効果についてご紹介していきたいと思います。

よろしくお願いします。

筆者プロフィール:

陳冲(チン・チョン)

山口大学大学院医学系研究科 高次脳機能病態学講座助教

医学部に進学後、心理学に興味を持つようになり、精神科を選ぶ。

大学院では、脳神経科学に関心を抱き、運動の抗うつ効果における神経伝達物質の関与を調べた。

以来運動と脳神経科学の研究に専念し、現在うつ病に有効な運動療法の開発に関わっている。

著書に「頭を良くしたければ体を鍛えなさい:脳がよろこぶ運動のすすめ」(望月泰博と共著、中央公論新社、2020)など。

※「こころの元気+」2023年8月号より

○戻る

【オンライン開催】第73回こんぼ亭月例会「メンタルヘルスのために運動しよう!」

※終了しました。ご協力・ご参加いただきました方々に御礼申し上げます。

*************************

【オンライン開催!“おうちでこんぼ亭”】

ご自宅から、職場から、海外から…どこからでもアクセスできます!

皆様のご参加をお待ちしております!

*************************

運動で脳の血流がよくなり、メンタルヘルスが向上することが注目されています! 欧米の多くの国では、うつ病の治療にも運動療法が取り入れられています。でも、日本ではお医者さんから「無理をしないように」と言われても、「運動もしてください」とはほとんどいわれませんね。

演者のお一人、井上猛先生は、精神科の薬のスペシャリストですが、最近では患者さんに積極的に運動をすすめています。「ストレスの改善から精神疾患の改善まで運動が役立つこと」「どんなときに、どんな運動が効果的なのか?」などをお話いただきます。

また、松井浩先生は、「笑って、動いて、いのち大事に、もっと人間しましょう!」をモットーに、全国各地で運動指導をしています。無理なく、そして長続きできる体の動かし方を紹介します。

心の健康に効くのは薬だけではありません。身体を整えることで、メンタルヘルス力を高めましょう!(こんぼ亭亭主 市来真彦)

◆こんなことをお伝えします◆

□なぜ運動がメンタルヘルスにいいの?

□どんなときに、どんな運動がいいの?

□薬と運動のバランスについて知りたい!

□楽しく長続きする体の動かし方を知りたい!

◆チラシ → こちらから

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【日時】 2021年6月5日(土) 13:00~15:00 オンライン開催

(30分ほど延長することがあります)

【出演】

○井上猛さん

(精神科医/東京医科大学メンタルヘルス科主任教授)

★こんぼ亭亭主(ご案内役):

○市来真彦さん

(東京医科大学精神医学分野准教授)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【参加費】

〇 2,500円 (コンボ賛助会員の方: 1,500円) ☆賛助会員とは?⇒こちら

〇 グループ参加(3人まで): 6,000円

※当日参加はできませんのでご注意ください。

※お振り込み後のキャンセルにつきましては、ご返金いたしません。ご注意ください。

【プログラム】

〇前半: 講演/対談

〇後半: トークライブ(座談会)

※途中休憩あり

※プログラムは変更になる場合があります

※注意:初めてこの申込サイトpeatix(ピーティックス)を使われる方は、最初にpeatixの画面から新規登録をして、メールアドレスやパスワード等を新たに登録してください(コンボのIDやパスワードではログインできないのでご注意を)。

※お申込の個人情報は、各種手配・手続き、 コンボからの各種お知らせ以外には使用いたしません。

【申込締切】終了しました。ご協力・ご参加いただきました方々に御礼申し上げます。

〇クレジットカード決済 → 2021年6月2日(水)

〇コンビニ支払い → 2021年6月1日(火)

【オンライン開催について】

〇パソコン、スマートフォン、タブレットからご参加いただけます。

〇オンライン開催にはビデオ講演会システムZoom(ズーム)ウェビナーを使用します。

〇お申込いただいた方には、こんぼ亭当日11時までに、NPO法人コンボ事務局から配信URLとパスワードをお送りいたします。

〇開始15分前になりましたら、URLをクリックし、パスワードを入力してログインしてください。

《注:コンボからのメール受信について》コンボからのメール(comhbotei@gmail.com)が受信拒否され、届かない場合があります。スマートフォン・タブレットをご利用の方は、受信設定、迷惑メール設定等をあらかじめ確認しておいてください。また、Yahooメール、Gmailなどの場合、自動的に迷惑メールフォルダーに振り分けられてしまう場合がありますので、あわせてご確認ください。

【オンラインこんぼ亭に参加するには】

〇Zoomウェビナーの設定や接続環境の確認などについて。申込後~当日~開催後の流れについて。

⇒ より詳しくはこちらから

【ご注意】

本講演会の録音・録画、画面のキャプチャ、二次的使用(資料を含む)は禁止とさせていただきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【ご寄付のお願い】

NPO法人コンボでは、月刊のメンタルヘルスマガジン「こころの元気+」の発行をはじめ、こんぼ亭月例会の他にも、様々な活動に取り組んでいます。(

コンボの活動紹介:こちら) 当会の活動を支えていただくためのご寄付をお願いしております。ご支援・ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

⇒ 寄付を通じて応援する:こちら

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【お問合せ】 NPO法人コンボ「こんぼ亭」係

TEL: 047-320-3870

FAX: 047-320-3871

Email: comhbotei@gmail.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

うつ病で風邪をひきやすく(Q&A)

「こころの元気+」2014年6月号(88号)「おこまりですか?では他の人に聞いてみましょう!」から

○おこまりですか?へ戻る

○ネット特集「うつ」へ戻る

Q うつ病になって風邪をひきやすく

40代のうつ病歴10年の主婦です。

家族は夫と10代の子どもと私の3人です。

もともと病弱だったのですが、うつ病になって以来風邪をひきやすく、また、なかなか治りません。

ここ1年で、ひく回数が増え、寝こむ日数も増え、内科も複数かかってみましたが治りがとても遅いです。

治ったと思ったら、すぐまた風邪気味になります。

加齢、運動不足なのは否定できませんが、できる限り睡眠や食事には気をつかっています。

といってもラジオ体操をしては寝てしまい、散歩に外出するなら買い物が優先、家族の生活に合わせた生活(弁当づくりなど)をしなければならず、自分の体力をつけるための行動が続きません。

また、私には食物(ビタミンE系の食品、にんにく等)のアレルギーや体温が上がると肌がかゆくなることなどが多々あり、低体温にもなっています。

ツボやマッサージにも体が負けてしまい翌日寝こみます。

針灸(はりやおきゅう)は、薬の効果がわからないので、精神科の医師に止められています。

精神科と内科を往復している状態です。

連携をとることはできません。

近所に心療内科はなく、両方ある総合病院には電車で片道1時間以上かかります。

まず通う体力がありません。

「風邪薬は対症療法でしかなく、免疫力と体力をつけること、疲れを感じたら休養すること」と頭では理解していますが、なかなか実行できず意志の弱さも感じています。

食事は、お酢を飲んだり、朝は果物をとるようにしていますが、うつ病が悪化したときは、料理もできません。

両方の治療に前向きになることもできず困っています。

他の方はどうしていらっしゃるのでしょう。

A 風邪の予防を

/niesさん(福岡県)

私はうつ病歴6年のもと看護師の女性です。

うつ病になって、風邪をひきやすくなったとのこと、つらさをお察しいたします。

今のあなたは、うつ病でアレルギーのある中、充分に努力されていると思いますよ。

私が気になったのは予防です。

うがい、手洗い、マスクなどはされていますか?

とても基本的なことです。

免疫力と体力も大切ですが、風邪のウイルスをもらわない工夫も大切ですよ。

特に私たち患者は定期的に通院するので、ウイルスと接触する機会も多くなります。いろんな患者さんがいます。

抗ガン剤治療中で風邪をひきやすい患者さん、花粉症の患者さんなど、今ではマスクをしていても不自然ではない世の中になったと私は思っています。

話は少しそれますが、お薬手帳はお持ちですか?

自立支援医療は使えないかもしれませんが、精神科でも、内科で出していただいた薬を出してもらえるかもしれません。

一度主治医にお薬手帳を見せてみてはいかがでしょうか?

逆に内科でお薬手帳を見せても、薬の相互作用などを予防できるので役に立ちますよ。

参考になりましたら幸いです。

A 毎日でも、たくさんでもないところから

ひまわりさん(長崎県)

こんにちは。風邪をひきやすいとはつらいですね。

早速ですが、私の場合、ずっとお医者様から言われてきたことではありますが、最近、運動(歩くこと)がいいとわかってきました。

私は、「あなたの場合は対人関係だけだ」とドクターに言われています。

たしかに対人関係におけるストレスで悩み、もがき、問題に直面します。寝こむこともあります。

とても努力している相談者様です。

たくさんではなくていいから、1分間ウォーキングから始めてもいいし、いけそうだったら5分間歩くという目標から設定されてはいかがでしょうか?

私が最近読んだ本でもウォーキングの効能が書かれていました。

また、神経質な父も「歩くと頭の中が整理される」と言っています。

身体もあたたまります。

いろいろ食事療法もされておられるようですし、お薬もちゃんとのまれていて健康づくりに気をつかっていらっしゃるのですね。

また、ラジオ体操をやろうと意識されているのですね。

でも、文面から察するに、もしやらない日があったら「やらなかった」と悲観的になっていらっしゃるのでは?

家の中で歩数を稼ぐのもいいと思いますし、毎日できなくてもいいと思います。思い立ったときに歩ければ。

脳は「快」を覚えたら、それをくり返したいらしいです。

身体があたたまると気持ちがいいです。

掃除をするのもいいと思います。

私の経験ですが、朝歩くとその日はけっこう動けます。

A 喘息でびっくり

/ハイジさん(東京都)

私は全般性不安障害の53歳の女性です。

うつ病でつらいのに、毎日ご家族中心の生活をよくがんばっていらっしゃいますね。

実は私も喘息(ぜんそく)の持病があり、風邪をとてもひきやすいのです。

私も病院は2か所になってしまうので、通院だけでくたびれて、帰宅すると寝こんでしまうことがあります。

私の場合は喘息だと自分では気づかないままで過ごしていて、

「どうしてすぐに風邪をひいてしまうのだろう」

「治っても、すぐにまた風邪をひいてしまうのはどうしてだろう」

と思いながら、仕事が忙しいので、市販薬の咳止めで無理に咳をおさえていました。

でも、上司に「その咳すごすぎるから、今日内科に行ってきてね」と言われて、やっと受診をしたら、医者に「喘息はいつから?」と聞かれて、「え?私は喘息だったのですか?」ととてもびっくりしました。

先生に「知らないで今までどうやって過ごしてきたの? 呼吸が苦しくなかった?」と聞かれて、「はい。とても苦しかったです」と答えた日から、吸入器を朝夕に使い、抗アレルギー薬を寝る前にのんでいます。

そして、喘息の咳は、気管支を広げてどんどん痰を出さないと治らないと初めて教わりました。

それは今から7年前でした。

私は風邪をひくと喘息発作になりやすいので、風邪の予防策として、マスクを外出時と寝るときにしたり、首を冷やさないように、首に何かを巻いて気をつけてもいます。

疲れたときには、「これは風邪のサイン」だと思い、こじらせないために子どもに理由を話して、横になったりもして、あれこれと工夫しながら生活をしています。

「こころの元気+」2014年6月号(88号)「おこまりですか?では他の人に聞いてみましょう!」から

○おこまりですか?へ戻る

○ネット特集「うつ」へ戻る

うつ病とうつ状態(医師)

「こころの元気+」2017年9月号(127号)より ※こころの元気+とは→コチラ

「こころの元気+」の過去の連載:

でも先生、ガイドラインにはこう書いてあるんですが…

わかりやすい「うつ病治療ガイドライン」

著者:杏林大学医学部精神神経科学教室 講師 坪井貴嗣

第2回 うつ状態とうつ病の違い

うつ状態とうつ病

「どのような治療が勧められているのか?」というようなことが気になるかもしれません。

しかし、まず治療の前に「診断が本当にうつ病なのか」ということをしっかりと治療者とともに見きわめていただきたいと思います。

タイトルのように、うつ状態とうつ病は異なるのです。

つまり、うつ状態だからといって、必ずしもうつ病とは限りません。

「うつ状態」というのは体の病気やさまざまなお薬や物質で引き起こされる可能性があります。また、うつ病以外のさまざまな精神疾患でも、もちろんうつ状態となりえるのです。

当事者の方々には少し専門的すぎる内容かもしれませんが、表1のようなことを治療者が問診や診察、検査を通して判断し、うつ状態の原因をわかりやすく説明してくれているか、ということに着目していただくことが大切です。

もちろんうつ病治療ガイドラインの中では「第1章 うつ病治療計画の策定」と題し、治療を行う前にまず考えるべき内容と強調し、ガイドライン普及講習の中でも重視していますので、安心して治療者にたずねていただければと思います。

表1:治療者が把握すべき情報のリスト

1)言い間違い・迂遠さの有無を確認

2)身長・体重、バイタルサイン(栄養状態を含む)

3)一般神経学的所見(パーキンソン症状、不随意運動を含む)

4)既往歴-糖尿病、閉塞隅角緑内障の有無を確認

5)家族歴-精神疾患・自殺者の有無を含めて

6)現病歴-初発時期、再発時期、病相の期間、「きっかけ」「悪化要因」、生活上の不都合(人間関係、仕事、家計など)

7)生活歴-発達歴・学歴・職歴・結婚歴・飲酒歴・薬物使用歴を含めて

8)病前のパーソナリティ傾向-他者配慮性・対人過敏性・発揚性・循環性・気分反応性の有無を含めて

9)病前の適応状態-家庭・学校・職場などにおいて

10)睡眠の状態-夜間日中を含めた睡眠時間、いびき・日中の眠気の有無の聴取

11)意識障害・認知機能障害・知能の低下の有無

12)女性患者の場合-妊娠の有無、月経周期に伴う気分変動、出産や閉経に伴う気分変動

うつ病の診断基準

重要なのでくり返しますが、うつ病の診断は身体疾患などのさまざまな原因の可能性を取り除いたうえで、はじめて検討されるものです。

なぜこんなに回りくどいのかというと、たとえば肺炎であれば、呼吸が苦しく熱があるという症状があり、検査をすると血液データで炎症の値が上がっていて胸のレントゲンで肺炎像が映りますので、診断がシンプルに確定します。

このように客観的な血液データや画像所見などの指標があれば診断がわかりやすいのですが、うつ病にはまだそれに該当するものが確立していないというのが現状です。

よって前述した過程を経て、うつ病の可能性がある場合、次に米国精神医学会が作成し、日本語に翻訳されたDSM-5のうつ病の診断基準(表2)にあてはまるかを治療者とともに検討してください。

ここで大切なのは、どの症状がいくつみられるのか、ということだけでなく、同じ2週間の間に、「ほとんど1日中、ほとんど毎日、その症状がみられているか」ということです。

たとえば、「出社している平日はつらいけど、週末は元気です」という状態の場合、平日病院に訪れたときはうつ状態かもしれませんが、もちろんそれはうつ病の診断基準を満たしていませんので、うつ病とはなりません。

このように、うつ病と診断するにはいくつかのフィルターを通す必要がありますので、この辺りも治療者と共有していただければと思います。

表2:DSM-5のうつ病診断基準より一部抜粋

・以下の症状のうち5つ(またはそれ以上)が2週間の間に存在し、病前の機能からの変化を起こしている。

・これらの症状のうち少なくとも1つは1.抑うつ気分、または2.興味または喜びの喪失である。

1.ほとんど1日中、ほとんど毎日の抑うつ気分

2.ほとんど1日中、ほとんど毎日の、興味、喜びの著しい減退

3.著しい体重変化、またはほとんど毎日の食欲の減退・増加

4.ほとんど毎日の不眠または睡眠過多

5.ほとんど毎日の精神運動性の焦燥・制止

6.ほとんど毎日の疲労感・気力減退

7.ほとんど毎日の無価値観、罪責感

8.ほとんど毎日認められる思考力や集中力の減退、決断困難

9.死についての反復思考、反復的な自殺念慮、自殺企画、自殺するためのはっきりとした計画

profile

つぼい・たかし(杏林大学医学部精神神経科学教室講師)専門は精神科薬物療法で、ガイドラインの普及・作成にも関わっています。子育てと旅行に関心があり、子どもと一緒にウミガメと泳いでみたいです。

本連載は平成28年度日本医療研究開発機構障害者対策総合研究開発事業(代表者:渡邊衡一郎(杏林大学))の支援により行われています。

運動は最強のストレス解消法(専門職)

こころの元気+ 2013年2月号特集より

特集6

運動は最強のストレス解消法

公益財団法人 明治安田厚生事業団�体力医学研究所

永松俊哉

運動は精神疾患の改善につながるか

●精神医学と運動のかかわり

人道的な精神医学が登場する 世紀のヨーロッパでは、あたたかみのある理学療法を重んじ、農耕など体を動かすことで症状の改善をはかる試みが始まります。

体を動かすことの重要性は20世紀初頭に日本でも作業療法として提唱されます。

1960年頃にはレクリエーションを交えた生活療法が提案され、卓球、ソフトボール、ラジオ体操などが入院患者に提供されるようになります。

今日でも、精神科病院では、運動を取り入れたリハビリテーションメニューが活用されています。

●精神疾患の治療に運動は 有効か

近代の精神医学では運動が治療法の主流になることはなく、むしろ最近まで「うつ病に運動は禁忌」といった運動に否定的な考えが一般的でした。

しかし、最新の研究で、運動が抗うつ薬と同じくらい効果のあることがわかってきました。

精神疾患の症状が運動で改善される理由については、セロトニンやドーパミンといった脳内物質の働きが改善されるという説が有力です。

メカニズムが解明されれば、精神疾患の治療に運動が積極的に取り入れられる日もそう遠くないかも知れません。

運動はストレス解消に役立つか

●ストレスは身近な存在

近年、ストレスを強く感じる人が老若男女を問わず急増しています。

地域や職場での人間関係、介護や育児の不安、学校や仕事への不満など、さまざまな精神的ストレスがクローズアップされるようになりました。

人とかかわりながら生活する以上、ストレスは常に身近 に存在します。

ストレスといかにじょうずにつきあうかが、心の健康を保つうえでたいへん重要です。

ストレスを感じると、脳はまず身体を活性化させストレスに備え、続いてストレスの原因を克服しようとします。

ここでストレスが解消できれば一件落着です。

しかし、長期間ストレスを解消できないと脳が慢性的な疲労を起こし、食欲不振、睡眠障害、抑うつなど心身にさまざまな変調が生じることがあります。

そうならないために、自分に合ったストレス対処法を身につけることが大切です。

●ストレス解消には、どんな運動が有効か

ストレスの感じ方には個人差があり対処の方法も人それぞれです。そのなかで、運動は有力なストレス対処法のひとつとされています。

運動がストレスを解消するメカニズムには諸説がありますが、脳内物質や脳の神経細胞がかかわっているようです。

適度に運動することで脳の構造や機能が変化し、ストレスへの対処がじょうずになるのではないかと考えられています。

では、どのような運動がストレス解消に有効でしょうか。

健康づくりの現場では、各種のスポーツが以前から奨励されています。

事実、お気に入りのスポーツを楽しんだ後、適度な疲労感とともに達成感やリラックス感などの心地よさを感じた方も多いでしょう。

自らすすんでスポーツや運動に取り組むことは、ストレス解消にたいへん有効と思われます。

●軽い運動でも効果的?

最近の研究では、ストレッチや呼吸法といった比較的軽い運動に注目が集まっています。

ストレッチの後にはストレス物質が減ることがわかってきました。しかも10分程度で効果が得られます。

大きく呼吸をしながら、筋肉の伸びを感じる動作をゆっくりと気持ちよく行うことがポイントです。

できれば床に就く直前に行い、呼吸を整えてリラックスして終了しましょう。そのまま寝てしまえば快眠効果も期待できます。

自分のライフスタイルに合わせて、毎日実施できる手軽な運動を継続して行うことをおすすめします。

運動が精神疾患を改善する時代(専門職)

こころの元気+ 2014年1月号特集より

特集8

運動が精神疾患を改善する時代

公益財団法人 明治安田厚生事業団 体力医学研究所

永松俊哉

精神疾患の治療に運動が用いられた時代は古く、古代ギリシャ時代に体操が用いられていたとの記録があるそうです。

しかし、近代の精神医学では運動が治療法として積極的に取りあげられることはありませんでした。

ところが最近では、運動がさまざまな精神疾患に治療効果のあることがわかってきました。

このことを踏まえ、イギリスでは国立医療技術評価機構より精神疾患についての診療ガイドラインが複数発表されています。

その中で、うつ病、認知症、不安障害・パニック障害等では、運動に、薬物療法と並ぶか、または先立つ初期の治療としての役割が与えられています。

また、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、双極性障害、統合失調症では、療養の補助として運動が位置づけられています。

昨今の研究結果などを見てみると、運動が精神疾患の治療に役立つことはおおむね間違いなさそうです。なかでもうつ病に対しては、運動は薬物と同等の効果を持つとの報告もあり、その有効性には大きな期待が寄せられています。

昨年、日本うつ病学会が大うつ病性障害の治療ガイドラインを発表しました。そこに軽症うつ病患者に対する運動療法が記載されたことは画期的なトピックです。

では、どのような運動が望ましいのでしょうか。誤解を恐れずにいえば、「どんな運動でもOK」というのが結論です。有酸素運動、筋力トレーニング、あるいは気功や太極拳でも効果が得られる可能性があります。

専門家の指導を受けながら運動することが理想ですが、ストレッチなどの軽い運動なら、患者本人が日常生活の中で自主的に実施することも可能でしょう。ポイントは運動後に気分の改善が得られるかどうかではないでしょうか。

日本の精神科医療において、どのような運動をいかに活用すべきかという課題への取り組みは始まったばかりです。

今後は日本人対象の質の高い研究の実施が急務であり、その科学的な根拠にもとづく診療ガイドラインの発信が望まれます。

うつ病・統合失調症薬の副作用イラスト集とその使い方(医師)

「こころの元気+」2007年6月号より →『こころの元気+』とは

うつ病・統合失調症薬の副作用イラスト集

マルで囲んで副作用チェック!/どんな薬にも副作用はある

監修 佐竹直子/国立精神・神経センター国府台病院精神科

イラスト 伊藤真理子/イラストレーター

どんな薬にも副作用はある

この特集は薬の副作用を減らして、元気になるためにはどのようにしたらよいのか、ということを知るために企画しました。

最初におことわりをしておきたいのは、どのような薬にも副作用はあるということです。

薬は体の中に入っていきますが、病気の症状だけに作用するのではなくて、他の部分にも働きかけることになります。

そのため、副作用があらわれるのです。

副作用がゼロという薬はないとはいえ、あまりにも副作用が大きくて、生活に支障をきたすような場合はどうしたらよいでしょうか。

そのようなときには、できるだけ副作用を減らすように主治医と相談をしながら、のんでいる薬を調整していくことが必要になります。

このイラスト集の使い方

まず、このイラストをごらんください。→イラストはコチラをクリック

このイラスト集は、うつ病・統合失調症の治療薬をのんでいて、おこりやすい副作用をまとめたものです。

まず、イラストにざっと目を通してください。

できれば、他の人と一緒に見ることをオススメします。

薬の副作用は、数か月以上かかって徐々にあらわれるものもあります。

その場合は、副作用が出ていることに気がつかない場合があるのです。

そのため自分だけではなんとなく見過ごしてしまう可能性もあるからです。

そして、「おや、自分と同じようなイラストがあるぞ」というものがありましたら、大きくマルで囲ってみてください。

そうすると、自分がどのような副作用をかかえているのか、ということがわかると思います。

そして、主治医に、このイラスト集を見せてください。

「私はこの副作用があるんです。できるだけこの副作用を減らしたいのですが、なんとかならないですか?」と話していただきたいのです。

つまり、このイラスト集を使って、治療に役立てていただきたいと思います。

自己判断ではなく主治医と

次に、副作用に対する対処方法をまとめました。

以下の対処方法は、あくまでも一つの参考です。

自分自身の判断で薬を減らしたりすると、よけいに症状が悪くなる可能性があります。

そのため、必ず主治医と相談をしながら、対処していただきますよう、お願いいたします。

☆薬を急にやめた体験や離脱についての情報は→ネット特集6「減薬・断薬・離脱」

※「こころの元気+」の離脱の特集→2016年5月号特集「知っておきたい離脱症状」

━━━━━━━━━━━━━━━

うつ病の治療薬で起こる副作用

━━━━━━━━━━━━━━━

●吐き気・むかつき

うつ病の薬をのみ始めた頃に起こる副作用です。SSRIやSNRIとよばれる、新薬の副作用です。

たいていは二~三日でなくなりますが、それでも吐き気・むかつきが続くようであれば、胃腸薬を併用したり、他のSSRIやSNRIに変えられないかを主治医と相談してみてください。ひどい場合には、SSRIやSNRIとは異なる三環系・四環系などの抗うつ剤に変更することもあります。

●頭が割れるように痛くなる

うつ病の薬をのんでいる場合に起こる副作用です。SSRIとよばれる、新薬に見られる副作用です。他の薬に変えることで出にくくなります。

●のどが渇くのでガブガブ水を飲む

とにかくのどが渇くので、何リットルもの飲料を飲んでしまいます。あまりにも水を飲み過ぎると、血液中のナトリウムの濃度が薄くなって、疲労感・頭痛・吐き気が起きます。さらにひどい症状の場合は、けいれん・昏睡状態・呼吸困難になる場合もあります。この状態を水中毒といいます。対処としては、アメや氷をなめて、口の中をしめらせておきます。また、一度にたくさんの水を飲むのではなくて、こまめに少量ずつ飲むようにするとよいでしょう。また、薬の量を減らすことで軽減されることもあります。

●立ち上がるときにめまいがする

こうした副作用を起立性障害といいます。自律神経のバランスがくずれることが原因です。対処としては、立ち上がるときに、頭の位置をゆっくりと上げるように立ち上がってください。それでもだめなら昇圧剤を使います。

●便秘

薬の副作用で便秘になるのは、自律神経のバランスがくずれていることが原因と考えられています。副作用止めもありますが、まずは、繊維質の多い食べ物をとる、運動をする、という一般的な対処方法をしてみましょう。

●勃起しない

男性の場合、勃起しない症状が起こることがあります。勃起しないのは、薬の副作用である場合と、病気の症状が原因となる場合とがあります。また勃起しないのは、本人の自信と直結した症状の場合もあります。病気の症状の改善や、薬の量を減らすなどの対処で、改善されていきます。

━━━━━━━━━━━━━━━

統合失調症の薬で起こる副作用

━━━━━━━━━━━━━━━

●顔や首が強くこわばって、そりかえる、目が斜め上を向いてしまう

【急性の場合】

こうした副作用を急性ジストニアといいます。

首から上に起こります。

このような状態になったら、すぐに病院に行ってください。

抗パーキンソン病薬という薬がよく効きます。注射をすると、およそ一五分くらいでこの副作用はなくなります。薬の副作用ですから、同じ薬をそのまま使うとまたこの副作用が起きやすいといえます。抗パーキンソン病薬を加えるか、薬の処方を変更するなどの対処が必要です。

【慢性の場合】

慢性の場合は、徐々にこのような状態になっていくので、この副作用に気がつかない人も多いです。

遅発性ジストニアといいます。

もし、統合失調症の薬をのんでいて、首の傾きが出始めたな、と思ったら、医者に必ず相談してください。

また、長年にわたって、このような状態であった人の場合は、抗パーキンソン病薬や薬の調整を行っても、残念ながら治りにくい場合もあります。

●そわそわして気分的に落ち着かない。足がむずむずする

こうした副作用をアカシジアといいます。

アカシジアは、慢性化することはなく一時的な副作用です。

そわそわしたり、足がムズムズしたり、座っていることができないなどの状態になります。この副作用は急性期の回復時に出やすいので、回復のサインだと考えられる場合もあります。

対処としては、①抗パーキンソン病薬を併用・増量する、②統合失調症の薬を減らす、などです。ひどい症状のときには、抗パーキンソン病薬の注射をすると効き目が早いです。

●口や舌が勝手に動く。チューインガムをかむように口をもぐもぐ動かす

こうした副作用をジスキネジアといいます。本人は意識していないで、気がつくとやっている感じです。これは、長い間統合失調症の薬をのみ続けると起こる副作用です。従来薬の方が起こりやすい傾向があります。抗パーキンソン病薬はききません。対処としては、統合失調症の薬を減らすしかありませんが、それでもとれにくい副作用です。薬を減らしすぎると、統合失調症の症状が悪くなる可能性があるので、そのバランスについて、主治医と相談してください。

●目玉がまぶたに半分かくれるほど上に行ってしまう

こうした副作用を眼球上転といいます。緊張したり、がんばりすぎたり、不安になったりする場合に起きやすい人もいます。とん服として抗パーキンソン病薬をのむと治ります。

●ゴックンとものを飲み込めない、うまくしゃべることができない

こうした副作用を嚥下困難、ろれつ不良といいます。口から、のどまでの筋肉の動きがうまくいかないことによる現象です。対処としては、のんでいる薬を調節してもらうか、抗パーキンソン病薬をのむ、などです。ただし、きれいに消えない場合があります。

●手がふるえる

コップを持つときや、力を入れるときに手がふるえたりすることを振戦(しんせん)といいます。対処としては薬を調節することが基本です。ただし、きれいに消えない場合があります。

●歩くときに前かがみになり、歩行が小刻みになる

こうした副作用をパーキンソン歩行といいます。対処としては薬を調節することが基本です。ただし、きれいに消えない場合があります。

●からだ全体が固まり、小刻みに震える。四〇度以上の高熱も出ている

こうした副作用を悪性症候群といいます。このような状態になったら、自宅での対処は絶対に無理です。そのためすぐに精神科の病院か救急病院に行ってください。のんでいる薬の内容も伝えてください。筋肉がこわばるため、筋弛緩剤で対処します。統合失調症の治療薬は一時中断する必要があるため、入院が必要となります。

●体重増加

月に一~二キロぐらいの増加である場合は、適度な運動によるダイエットをしましょう。体重増加があまりにも急激で大きい場合は、薬を変えた方がよいでしょう。糖尿病の傾向がある人の場合は、糖尿病が重くなってしまう可能性があるので、セロクエル・ジプレキサの服用は禁止されています。

●生理が不順になる

薬の副作用でホルモンのバランスがくずれることが原因で起こる副作用です。薬の量を減らすことで対処をします。婦人科に行く場合は、精神科の薬をのんでいることを伝えてください。

●出産していないのに、お乳が出る

この副作用は、乳汁漏(にゅうじゅうろう)といいます。乳首から、乳汁がじわっと漏れる感じで起こります。これは、プロラクチンというホルモンを上昇させやすい薬の副作用です。対処としては、プロラクチンを上昇させにくい薬に変えることが一般的です。

●立ち上がるときにめまいがする/のどが渇くので、ガブガブ水を飲む/便秘/勃起しない→うつ病の薬の副作用と対処は同じ

「こころの元気+」2007年6月号より →『こころの元気+』とは