特集1

薬の基本的なことを聞きたい(222号)

○「こころの元気+」2025年8月号より

○申込について ○申込はこちら

○222号へ戻る

回答者:永井 努

昭和医科大学薬学部 病院薬剤学講座

昭和医科大学烏山病院 薬局

薬の基本的なことに関する以下の質問に答えていただきました。

▼質問

Q1 原因がわからないのに薬に効果がある理由

Q2 薬に効く時間や日数に違いがある理由

Q3 人によって効き方が違う理由

Q4 のみ続けることによる悪影響

Q1

原因がわからないのに、なぜ薬に効果があるのでしょうか?

A

薬が病気の原因に直接作用して効果を発揮することもあれば、直接作用しなくても症状が改善することがあります。

原因がわからないのに薬に効果があるのは、原因が不明でも、対症療法として現れている症状(痛み、発熱、不安など)をやわらげたり、原因が完全に解明されていなくても、実際に症状が改善することが確認されたりするためです。

たとえば、うつ病では脳内の神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリン、ドパミンのバランス異常が関与していると考えられていますが、そのくわしい薬の効き方のしくみは、まだ完全に解明されていません。

しかしながら、抗うつ薬が特定の神経伝達物質の働きを調節して、うつ病の患者さんの症状を改善することはわかっています。

Q2

薬によって効く時間や日数に違いがあるのはなぜですか?

A

薬によって、効果発現時間(効果が現れるまでの時間)や効果持続時間(効果が持続する期間)が異なります。

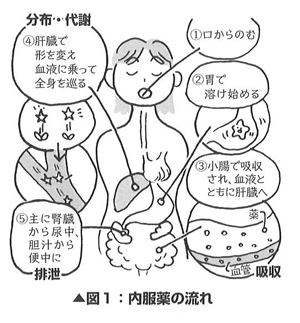

●違いの要因(図1参照)

効果発現時間の違いは主に

・吸収(薬が体内に投与されてから血液中に入る)の速さ

・分布(薬が作用する場所に届く)の速さ

・作用機序(効き方のしくみ)

が要因として考えられています。

効果持続時間の違いは主に

・代謝(薬が体外へ排出しやすいように化学的に分解される)

・排泄(薬が体外に排出される)

・消失半減期(薬の血中濃度が半分になるまでに要する時間)

・薬力学(薬物が体内でどのように作用してその効果を発現するか)

・薬の化学的な性質

・剤形(薬の形)の工夫

が関係していると考えられています。

●抗うつ薬の場合

たとえば現在のところ抗うつ薬は、薬が作用部位に到達してもすぐに効果が現れるわけではなく、脳内の神経伝達物質のバランスが変化し、それに神経系が適応するのに時間がかかるため、臨床的な効果を実感するまでに数週間かかることがあります。

Q3

なぜ同じ薬でも人によって効き方が違うのですか?

A

個人によって、病気やその状態、重症度が異なるため、同じ薬でも人によって効き方が違うことがあります。

その他にも、医薬品に対する反応の個人差は、

薬物動態(薬が体内でどのように吸収・分布・代謝・排泄されるか)や

薬力学について、遺伝的な違い、年齢、体重や体格、性別、肝臓や腎臓の機能、食事や嗜好品、他の薬やサプリメントとの相互作用などによるもの、

さらに薬のアドヒアランス(患者さんが治療方針の決定に積極的に参加して、主体的に治療を受けること)、心理的要因などのさまざまな要因があり、それらの多くの要素が複合的に関係して生じると考えられています(⇨特集8のQ22も参照)。

Q4

のみ続けることで脳や体に悪影響はないですか?

A

薬は治療効果がある一方で、副作用のリスクも伴います。

●さまざまな可能性

副作用によっては、短期間の使用では現れにくい影響が、長期にわたる使用によって現れてくる可能性もあると考えられています。

薬の長期的な使用は脳や体に影響を与えることがありますが、すべての方に起こるものではありません。

一部の薬は、記憶力・集中力・思考力など認知機能に影響を与える可能性があります。

一部の睡眠薬・抗不安薬などでは、長期使用によって依存が生じることがあります。

特定の臓器(肝臓や腎臓など)に負担がかかったり、他の症状が現れたりすることもあります。

一方で、慢性的な病気の治療など、長期にわたって薬をのみ続けることが、健康を維持し、より深刻な状態を防ぐために不可欠な場合もあります。

また重要なことは、自己判断で調節したり、中止したりしないこと、さらに「副作用かもしれない」と感じる症状や薬への不安があれば、必ず医師、薬剤師に相談することです。

○「こころの元気+」2025年8月号より

○申込について ○申込はこちら

○222号へ戻る