うつ病経験者108人のストーリー ≪アンケート結果≫

UL: 2017-07/12

コンボでは、テレビ番組『世界一受けたい授業』(日本テレビ放送網;全国32局ネット)の依頼を受け、2017年3月、うつ病のアンケートおよび体験談の募集をしました。

番組では放送時間の関係で、一部しか紹介されなかったため、番組の許可を得て、コンボのウェブサイトでもご紹介することにしました。

回答してくださったのは108人の方々です。108人のうつ病体験、そしてリカバリーのストーリーです。

アンケートにご協力いただき、体験を共有してくださった皆様に、心より感謝いたします。

※番組では他からも多くのデータが集められていました。そのため、ここで掲載している問1および問3の集計結果は、番組内で紹介されたものと、順位が異なる場合があります。

※一部、賛助会員限定となっています。

◆アンケートについて◆

〇アンケート実施期間: 2017/3/21(火) ~ 3/24(金)

〇回答者数: 108人

〇対象: 過去に1度でもうつ病と診断された経験のある方

〇募集: コンボお知らせメール便、Facebook & Twitter でよびかけ

〇主旨: うつ病と診断された経験のある方に、「今思えばあれはうつ病の兆候だったかも」と思うことや、うつ病を抜けたきっかけ、ヒントになったことを伺う。

◆番組について◆

『世界一受けたい授業』(日本テレビ放送網;全国32局ネット)

【放送】 2017年4月22日(土)19:56~20:54 (日本テレビ放送網)

【テーマ】その行動はうつ病かもしれない!体験談から学ぶうつ病予防法&克服法→ ウェブページはこちら

~ 108stories ~ 108stories ~ 108stories ~ 108stories ~ 108stories ~

◆アンケートにお答えいただいた方について◆

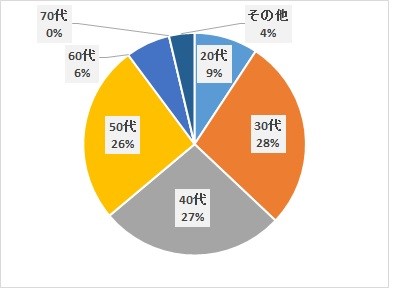

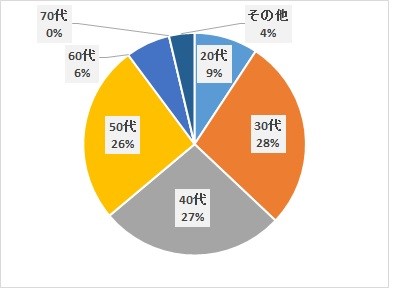

≪年代≫

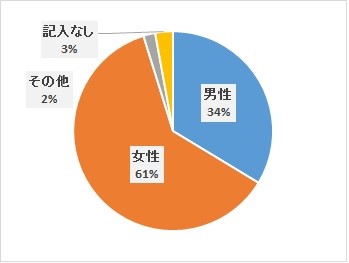

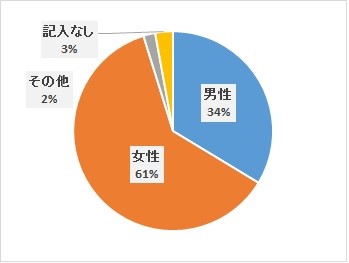

≪性別≫

~ 108stories ~ 108stories ~ 108stories ~ 108stories ~ 108stories ~

【お問い合わせ】

認定NPO法人地域精神保健福祉機構・コンボ

TEL:047-320-3870/FAX:047-320-3871

2016年2月号特集「いろいろなツールを使ってみる」(108号)在庫切れ

「こころの元気+」は、コンボの賛助会員の方に(※毎月15日頃までに)お届けする会員誌のメンタルヘルスマガジンです。毎月テーマが変わる特集の部分と、同じコーナーが続く連載の部分でできています。 →『こころの元気+』とは

病気や障害を抱えていると、不調の部分ばかりが気になり、常に不調であるかのように思いこんでしまいます。そうしたときに、自分を客観的に観察することができれば、「不調なときとそうでないときの違いは何か」などに気がつくきっかけとなります。そうした観察を用意にするのが、さまざまなツールです。今回の特集は、ツール(生活に役立つ道具)を活用することできるようになること、気がつくことなどをお伝えします。

【特集1】まんが:4次元ポケット、さがしてます。(まつもとあけみ)/「うつまま日記。」の作者が日常で使っているさまざまなツールとの格闘を楽しく紹介。

【特集2】記録をつけています(コンボライターの皆さん)/日記、体調の記録、睡眠時間の記録など読者のみなさんの工夫を紹介。

【特集3】SPIS(エスピス)パーソナル版を使ってみる/自分で自分専用の大野チェック項目をつくって記録するSPISを紹介。

【特集4】「こころのスキルアップ・トレーニング」を使ってみる(大野裕:認知行動療法研修開発センター)/認知行動療法で著名な大野裕先生が「かんたんコラム」を紹介。「思考バランスシート」の使い方をわかりやすく紹介。

【特集5】等価換算表(CP換算表)を使ってみる(コンボライターの皆さん)/抗精神病薬の量が多すぎないかを計算する等価換算表の使い方と利用した人の体験談を紹介。

【特集6】WRAPをつくってみる(3人の体験談)/自分で自分の「取扱説明書」をつくるWRAP(元気回復行動プラン)の簡単な説明と3人の方の体験談を紹介。

【特集7】毎日はたいへん!(コンボライターの皆さん)/記録を毎日つけるのはたいへんです。毎日やろうと思ったが大変だった、記録は面倒、などといった感想や体験を紹介。

【特集8】スマホのアプリを使っています(コンボライターの皆さん)/睡眠や気分を記録、日記、うつレコ、などなど、さまざまなスマホのアプリを利用している人からの報告を紹介。

【特集9】こころの元気+をツールとして活用(コンボライターの皆さん)/「こころの元気+」をどのように生活に役立てているのか、3人の方からの報告を紹介。

※賛助会員のお申し込みは(この雑誌1年間分)をご希望の方は→こちらをクリック

○「こころの元気+」とは?(連載の見本頁など)→こちらをクリック

○「こころの元気+」のバックナンバー→こちらをクリック

ちょっと知りたい! PPI(205号)

ちょっと知りたい! ※連載について→コチラ

第108回 PPI

(Patient and Public Involvement)(205号)

○「こころの元気+」2024年3月号より ○申込について ○申込はこちら

○205号へ戻る

筆者:黒川常治

▼PPIとは?

PPI(Patient and Public Involvement)という言葉を聞いたことはありますか?

僕も最近知った言葉です。

日本語で「患者・市民参画」となります。

参加ではなく、参画(さんかく:参加よりも計画から積極的に関わるイメージ)です。

イギリスの研究分野で「患者や市民と共に研究が行われる」という考え方で始まりました。

日本では癌治療領域で進み始め、最近では研究だけでなく、医療・開発・政策・地域計画など広がりをみせています。

▼患者の声

患者(patient)には、症状や薬の副作用がある暮らしがありますが、長らく医療のあり方や薬の開発に、患者のそのような声は積極的には反映されていませんでした。

症状を改善することが優先だったのと、医療の絶対的な存在が強かったからでしょう。

徐々に患者の声を聴くことが増えてきて、今『こころの元気+』にも多くの患者の声が集まっています。

PPIではさらに深いところ、国や地域の計画を立てるときや薬の開発に患者達が参画し、専門家達と一緒に考えていこうというものです。患者の経験・知見・視点を取り入れて内容を深め、患者のよりよい生活へ近づけられると期待されています。

副作用や使いづらい点、

使用の感想、

生活への影響、

あると助かるもの、

配慮してほしいことなど、

専門家だけでは知り得なかったことが、新しいサービスや支援、開発の種になります。

▼実際に参画してみて

僕自身も自治体の自立支援協議会の当事者委員として参画し、意見を出していました。

当時はヘルプマーク(支援や配慮の必要を知らせるマーク)が出始めた頃で、配布場所が限定的だったので、アクセスしのやすいところで、わかりやすく展開してほしいことを伝えました。

障害者分野の研修会の内容なども他の委員達と検討しました。

参画にあたり

意見は誰に何人に聴けばいいか。

言いやすいか。

広く意見を聴けているか。

わかりにくい言葉はないか。

どちらかの立場が強すぎていないか。

配慮はどうか

など課題もあります。

僕はPPIで、他の疾患患者やさまざまな立場の方とつながり始めています。

PPIが身近になって、いろんな意見が集まり、よりきめ細やかな治療、支援、サービスが広まることを望んでいます。

参考資料:

○医薬産業政策研究所 PPI(Patient and Public Involvement)の最新動向-患者・市民参画の成長期-

○厚生労働省 第83回がん対策推進協議会(資料):患者・市民参画(PPI)の現状と展望(帝京大学 有賀悦子)

○「こころの元気+」2024年3月号より ○申込について ○申込はこちら

○205号へ戻る

2024年2月号 身体の点検大切です(204号)電子版

「こころの元気+」はメンタルヘルスマガジンで、毎月テーマが変わる特集と連載があります。

※申し込む (賛助会員になりたい方は)

☆電子版の使い方他→コチラ

2024年2月号

身体の点検大切です(204号)電子版

精神科では身体の状態に関心が払われることがあまりありません。でも実際には、多くの方が身体的な不調も抱えながら生活しています。今月号では身体のチェックの必要性の他、便秘やめまい、歯周病や更年期障害などについてお伝えします。

▼2024年2月号の公開ページ

この号の特集や連載から、どなたでも読めるようにピックアップして全文公開しています。

○特集1 まんが 受けてよかった 検査の話/佑実

(佑実さんが絵を描いた漫画の本は→コチラ)

○特集2 身体の点検してみましょう/白石弘巳(なでしこメンタルクリニック)

他の特集は下記の限定ページへ

○連載 私モデルになっちゃいました

○連載 ちょっと知りたい!/シルバーリボン/森野民子(シルバーリボンジャパン)

○連載 コンボの動き/こころの元気+活用セミナー「精神科の薬Q&Aと最新トピックス」報告

(次回の「こころの元気+活用セミナー」は→コチラ)

○連載 コンボの動き/第8回 精神障がい者と家族のための市民公開講座(動画)

(この渡邊衡一郎先生の講座内で取り上げられた本は→コチラ)

▼表紙(クリックorタップで大きくなります)

※「こころの元気+電子版」は公益財団法人JKA (競輪)の補助金を受けて制作しています。

※過去の特集は→コチラ

※バックナンバー(この号のみ)のお申込は →コチラ

▲ページのトップへ

『こころの元気+』1号~200号特集リスト

『こころの元気+』1号~200号特集リスト

ご注文はお電話047-320-3870か「こころの元気+」の目次のバックナンバー(既刊本)から

※特集テーマ分類リストはこちら

○「こころの元気+」2023年10月号より

○「こころの元気+」の申込について ○申込はこちら

○200号へ戻る

▼2007年発行

1号 : 3月 あなたの夢はなんですか?

2号 : 4月 私の元気回復と医療

3号 : 5月 私には私の元気行動回復プランがある

4号 : 6月 薬の副作用を減らして元気になる!

5号 : 7月 私は眠れない!

6号 : 8月 なまけてる、って思わないで

7号 : 9月 失敗を自分のプラスにしよう

8号 : 10月 再発してもだいじょうぶ

9号 : 11月 薬との新しいつきあい方

10号 : 12月 孤立しないで仲間と出会う

▼2008年発行

11号 : 1月 どん底体験があって、今がある

12号 : 2月 季節の変わり目、つらいです

13号 : 3月 生活してるとストレス感じます

14号 : 4月 恋愛もしたいし、結婚もしたい!

15号 : 5月 薬を減らして元気になりたい!

16号 : 6月 もっと私の気持ちをわかってほしい!

17号 : 7月 体を動かして元気になる

18号 : 8月 偏見をなくしたい

19号 : 9月 リカバリーってなんですか

20号 : 10月 家族の絆について考えてみる

21号 : 11月 自分の役割や居場所がほしい

22号 : 12月 私は働きたい

▼2009年発行

23号 : 1月 生きていくチカラ

24号 : 2月 リハビリについて知る

25号 : 3月 人に話しにくい性の悩み

26号 : 4月 生活のやりくり

27号 : 5月 当事者研究をやってみよう

28号 : 6月 自分の病気を理解してもらいたい

29号 : 7月 病気とのつきあい方とリカバリー

30号 : 8月 人づきあいってムズカシイ

31号 : 9月 支援があれば働ける

32号 : 10月 再発をしない生活

33号 : 11月 健康管理の基礎知識

34号 : 12月 不安なのです

▼2010年発行

35号 : 1月 小さな目標から始めてみませんか

36号 : 2月 薬のギモンQ&A

37号 : 3月 役に立たないと感じます

38号 : 4月 婚活のヒント

39号 : 5月 親なき後に備える

40号 : 6月 私の失敗談

41号 : 7月 今話題のACTってなんですか

42号 : 8月 身近になる認知療法

43号 : 9月 精神科医療の最新情報

44号 : 10月 気持ちがわかる接し方

45号 : 11月 問題を解決するコツ

46号 : 12月 何をやっても眠れない!

▼2011年発行

47号 : 1月 見方が変われば世界が変わる

48号 : 2月 再発したらどうするの

49号 : 3月 私の苦手なことを知ってください

50号 : 4月 ふみとどまって生きる

51号 : 5月 いいとこさがしで元気になる

52号 : 6月 親子で同居しています

53号 : 7月 みんな何を食べてるの?

54号 : 8月 もっと知りたい 広げたい ピアサポート

55号 : 9月 消えてしまいたいのです

56号 : 10月 精神科をめぐる今どき情報

57号 : 11月 なかなか症状が改善しない!

58号 : 12月 就職活動をしてみたい

▼2012年発行

59号 : 1月 病気の体験と私の生き方

60号 : 2月 創刊5周年 新しい時代をつくりたい!

61号 : 3月 薬の今を知りたい

62号 : 4月 まんが特集 入院してました

63号 : 5月 恋愛と結婚を本気で考える!

64号 : 6月 外に出られません

65号 : 7月 直前特集! リカバリーフォーラム

66号 : 8月 メンタルヘルスまんがの世界

67号 : 9月 元気回復行動プランをつくってみる

68号 : 10月 躁うつ病のことを知りたい

69号 : 11月 親を支える

70号 : 12月 うちまで来てくれるサービス

▼2013年発行

71号 : 1月 失敗しちゃいました

72号 : 2月 発表! ストレス発散ランキング!

73号 : 3月 お医者さんで苦労してます

74号 : 4月 まんが特集 私の気持ちをわかってください

75号 : 5月 からだにも元気をプラス!

76号 : 6月 自分の考え方のクセを知ろう

77号 : 7月 働くのが不安です

78号 : 8月 私は管理されたくない

79号 : 9月 家族も元気に!

80号 : 10月 みんな毎日ぐったりだ

81号 : 11月 発達障害のことを知りたい

82号 : 12月 メンタルヘルス映画の世界

▼2014年発行

83号 : 1月 精神科医療の未来が知りたい

84号 : 2月 恋をしたい ときめきたい

85号 : 3月 薬を正しく処方してほしい

86号 : 4月 まんが特集 ああ! コンプレックス!

87号 : 5月 つらくて泣いています

88号 : 6月 役所のことで苦労しています

89号 : 7月 看護師さんは何をしているの?

90号 : 8月 ペットに癒されたい

91号 : 9月 仲間の会のことを知りたい

92号 : 10月 決めつけないでください

93号 : 11月 正しい薬の減らし方

94号 : 12月 やめたくてもやめられない

▼2015年発行

95号 : 1月 安心して暮らしたいな

96号 : 2月 病名はどうやってつけてるの?

97号 : 3月 まんが特集 消えてしまいたい・逃げ出したい

98号 : 4月 食べること 動くこと

99号 : 5月 お金に関する制度を活用する

100号 : 6月 あなたの夢はなんですか?

101号 : 7月 こころの元気マイナス

102号 : 8月 巻きこまれてしまう関係

103号 : 9月 人に紹介したくなる病院を増やしたい

104号 : 10月 私の経験が役立つ

105号 : 11月 できれば長く働きたい

106号 : 12月 申し訳ないと感じます

▼2016年発行

107号 : 1月 コンボの2016年

108号 : 2月 いろいろなツールを使ってみる

109号 : 3月 まんが特集 精神科病院の世界

110号 : 4月 うつうつとしています

111号 : 5月 知っておきたい離脱症状

112号 : 6月 親なき後に備える

113号 : 7月 私の親は病気です

114号 : 8月 就労の福祉サービスを知る

115号 : 9月 ちょっと元気をプラスしたい

116号 : 10月 障害年金何が変わったの?

117号 : 11月 まんが特集 いやなこと苦手なこと

118号 : 12月 症状について考える

▼2017年発行

119号 : 1月 医療機関選びのコツ

120号 : 2月 メンタルヘルス ああ勘違い!

121号 : 3月 春を呼ぶリカバリー文化祭

122号 : 4月 恋愛の相手がいない

123号 : 5月 担当医に質問してみたい

124号 : 6月 LGBTのことが知りたい

125号 : 7月 入院ですか?

126号 : 8月 家族に知ってほしいこと

127号 : 9月 ぐっすり眠りたい

128号 : 10月 まんが特集 笑って元気プラス

129号 : 11月 副作用を減らしたい

130号 : 12月 イライラ・爆発何とかしたい

▼2018年発行

131号 : 1月 法定雇用率がアップする

132号 : 2月 待合室の世界

133号 : 3月 心理社会的療法ってなんですか?

134号 : 4月 まんが特集 働く生活

135号 : 5月 支援者で苦労しています

136号 : 6月 自分で決めちゃだめですか?

137号 : 7月 ピアのちから

138号 : 8月 リカバリーを知って変わったこと

139号 : 9月 偏見ってイヤです

140号 : 10月 まんが特集 お金のやりくり苦労してます

141号 : 11月 自己選択に役立つ治療ガイドライン

142号 : 12月 「回復力」を高める接し方

▼2019年発行

143号 : 1月 一人暮らし大作戦!

144号 : 2月 なんでこんなに生きづらいんだろう

145号 : 3月 よく考えると変じゃね?

146号 : 4月 災害に備える

147号 : 5月 まんが特集 睡眠あるある!

148号 : 6月 私のSOSに備える

149号 : 7月 病院でもリカバリー

150号 : 8月 当事者から伝える双極性障害

151号 : 9月 薬とのつきあい方が変わってきた

152号 : 10月 私と家族の距離

153号 : 11月 「ジョーシキ」って何?

154号 : 12月 生活の困窮何とかしたい!

▼2020年発行

155号 : 1月 未来を語ると何かが変わる

156号 : 2月 季節や気候の変化がつらいです

157号 : 3月 ピアスタッフになれますか?

158号 : 4月 私にとっての人薬と時薬

159号 : 5月 まんが特集 いろんな立場の恋愛・結婚

160号 : 6月 手を抜くことが苦手です

161号 : 7月 私のイエナカ生活

162号 : 8月 いじめが今でもつらいです

163号 : 9月 みんなが不安

164号 : 10月 まんが特集 最近あったちょっといい話

165号 : 11月 働くことってどうなってるの?

166号 : 12月 何だか心が折れそうです

▼2021年発行

167号 : 1月 私の言いたい放題

168号 : 2月 自分の気持ちを大事にしたい

169号 : 3月 入院ってどうなってるの?

170号 : 4月 私はがんばってる?

171号 : 5月 まんが特集 やめられないし、とめられない!

172号 : 6月 私のトリセツ

173号 : 7月 休み方がわからない

174号 : 8月 担当医のどうですかって何?

175号 : 9月 孤独と孤立

176号 : 10月 ピアサポートを文化にしたい!

177号 : 11月 まんが特集 私の知りたい精神疾患

178号 : 12月 ベンゾ系薬剤とのつきあい方

▼2022年発行

179号 : 1月 変えてみる!

180号 : 2月 お金のやりくり

181号 : 3月 私はあきらめない

182号 : 4月 メンタルヘルスあるある!

183号 : 5月 私の具合が悪いとき

184号 : 6月 相談力を高めたい

185号 : 7月 家族まるごとって何ですか?

186号 : 8月 当事者と医師が伝えるうつ

187号 : 9月 脳の疲れをとる

188号 : 10月 つながるって大変

189号 : 11月 まんが特集 これって私だけ?

190号 : 12月 涙が止まらない

▼2023年発行

191号 : 1月 私にできること

192号 : 2月 聞けなかった薬の話

193号 : 3月 睡眠と生活のリズム

194号 : 4月 働くことのハテナ

195号 : 5月 まんが特集 いろんな自慢話

196号 : 6月 ココロとカラダを整える

197号 : 7月 無理して生きてます

198号 : 8月 暑いのヤダ!

199号 : 9月 まんが特集 病気のサイン

200号 : 10月 生きづらさをひも解く

ご注文はお電話047-320-3870か「こころの元気+」の目次のバックナンバー(既刊本)から

※特集テーマ分類リストはこちら

○「こころの元気+」2023年10月号より

○「こころの元気+」の申込について ○申込はこちら

○200号へ戻る

特集3 暑さ対策グッズランキング アンケートより(198号)

特集3

暑さ対策グッズランキング(198号)

アンケートより

※「こころの元気+」2023年8月号より

○戻る

コンボでは2023年8月号の「こころの元気+」特集でアンケートを行いました。

回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員の方、コンボのtwitterとfacebookを見た方です。

アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。

◆アンケートについて◆

〇実施期間:2023/5/10~5/28のネット調査

〇有効回答者数:148人(100%)

〇募集:コンボお知らせメール便やSNSなどでよびかけ

▼アンケートのもとデータ

問1:冷房以外で、あなたが使ってみてよかったと思った暑さ対策グッズをお選びください

(複数選択可)

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 帽子 |

79人 |

53% |

| 日傘 |

75人 |

51% |

| 扇子(せんす)、うちわ |

73人 |

49% |

| アイス枕、氷枕 |

58人 |

39% |

| さらっとする下着(エアリズムなど) |

54人 |

36% |

| ひんやりする寝具 |

50人 |

34% |

| 使い捨ての冷たいウェットシート・タオル |

30人 |

20% |

| 熱とりシート(冷えピタ、熱さまシートなど) |

29人 |

20% |

| クールタオル |

21人 |

14% |

| ハンディファン(手に持つタイプ) |

19人 |

13% |

| ハッカ油(ひんやり感じるオイル) |

17人 |

11% |

| 27度等をキープするネッククーラー※ |

15人 |

10% |

| 冷却スプレー |

13人 |

9% |

| 首掛けファン |

11人 |

7% |

| ミントのアロマ |

10人 |

7% |

| 保冷剤付きベスト |

3人 |

2% |

| ハンディファン(霧・ミストタイプ) |

2人 |

1% |

| 小型ファンつきベスト |

1人 |

1% |

| その他 |

54人 |

36% |

| 有効回答数(複数回答) |

148人 |

100% |

※ネッククーラー

問2:そのほかに、 あなたが使ってみてよかったと思った暑さ対策グッズがあったら1つお書きください(20文字以内)

●サーキュレーター(部屋の空気を循環)

●ぬるいシャワーのあと、うちわ

●パソコンにつなげるミニ扇風機

●除湿器

●扇風機

●卓冷扇風機

●風通しの良いところへ

●ヒヤロン(瞬間冷却パック)

●リュックの背中用保冷バッグ(スリコ)

●汗拭きシート

●氷

●氷嚢

●保冷剤

●保冷剤をハンカチで巻いたもの

●保冷剤付き首巻

●冷やして首に巻く物(名前が分かりません)

●ユニクロのエアリズムのアームカバー

●日焼け予防腕カバー

●グッズとはいえないが半袖ポロシャツ着る。

●サングラス。目の中が日焼けするみたいです

●スポーツ用ゲームシャツ

●ひんやりするUVパーカー(長袖)

●ひんやりする素材のズボンやステテコを履く

●薄手の半袖カーディガンは涼しく重宝した。

●麻のストール

●キンキンに冷えたアイスコーヒー

●グッズではありませんが水筒に水分常備

●メンソールの飴を舐める

●塩分補給タブレット、塩飴

●水ではなくてポカリスエットなど携帯する

●凍らせたアクエリアス、ポカリを氷枕+補水

●熱いお茶

●ハウスオブローゼのクールスカルプスプレー

●ミント系の洗顔フォーム

●メントール入りのシャンプー

●グッズではないが、冷たいお風呂

●日陰のビーチチェア

●日本手ぬぐい

●薄手のタオルを枕元に置いて汗を拭く

●「心頭滅却すれば火もまた涼し」書き懐へ

●気候不安症を癒す本:脱成長テーマ等

●すだれ・風鈴

●家族の育てているグリーンカーテン

問:あなたの年齢をお教えください。

| 年代 |

人数 |

割合 |

| 10代 |

1人 |

1% |

| 20代 |

3人 |

2% |

| 30代 |

18人 |

12% |

| 40代 |

48人 |

32% |

| 50代 |

52人 |

35% |

| 60代 |

19人 |

13% |

| 70代 |

6人 |

4% |

| 80代 |

1人 |

1% |

| 回答者数 |

148人 |

100% |

問:あなたの立場をお教えください(複数回答)。

| 立場 |

人数 |

割合 |

| 精神疾患のある本人(当事者) |

114人 |

77% |

| ご家族 |

20人 |

14% |

| 福祉系の施設で働く専門職、支援者 |

15人 |

10% |

| 医療機関で働く専門職、支援者 |

8人 |

5% |

| その他 |

9人 |

6% |

| 回答者数(複数回答) |

148人 |

100% |

※「こころの元気+」2023年8月号より

○戻る

特集2 働くこと「あるある」アンケート(194号)

特集2 働くこと「あるある」アンケート(194号)

※「こころの元気+」2023年4月号より

○戻る

コンボでは2023年4月号の「こころの元気+」特集でアンケートを行いました。

回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員、コンボのtwitterとfacebookを見た当事者の方です。

アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。

◆アンケートについて◆

〇実施期間:2023/1/19~2/1のネット調査

〇有効回答者数:166人(100%)

〇募集:コンボお知らせメール便やSNSなどでよびかけ

☆特集2 働くこと「あるある」アンケートのPDFは→コチラ

▼アンケートのもとデータ

問1:支援者や家族など周囲の人から、働くことに関して次のようなことを言われたことはありますか? 近いものがあれば、すべてお選びください。(複数回答可)。

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 体調や生活リズムを整えてからでないと働くのはむずかしい |

52人 |

31% |

| 働きなさい、働くべき |

47人 |

28% |

| まずはデイケアや就労継続支援事業所などに通わなければいけない |

42人 |

25% |

| 働ける(自分では働けないと思うのに) |

29人 |

17% |

| 働くことは無理(根拠もなく) |

23人 |

14% |

| 働くと病気が悪化するので、やめたほうがいい |

18人 |

11% |

| 上記以外 |

20人 |

12% |

| 特にない |

38人 |

23% |

| 有効回答数(複数回答) |

166人 |

100% |

問2:自分自身が働くことに関して、思っていること・思っていたことはありますか? 近いものがあれば、すべてお選びください。(複数回答可)。

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 体調や生活リズムを整えてからじゃないと、働くのはむずかしい |

85人 |

51% |

| 自分は働けない |

62人 |

37% |

| 働くと、病気が悪化するかもしれない |

53人 |

32% |

| 人間関係がうまくいかないので働けない |

50人 |

30% |

| まずはデイケアや就労継続支援事業所などに通って準備しよう |

48人 |

29% |

| 自分に合う仕事はない |

28人 |

17% |

| デイケアや就労継続支援事業所などにずっと通えばよい |

9人 |

5% |

| 上記以外 |

19人 |

11% |

| 特にない |

18人 |

11% |

| 有効回答数(複数回答) |

166人 |

100% |

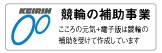

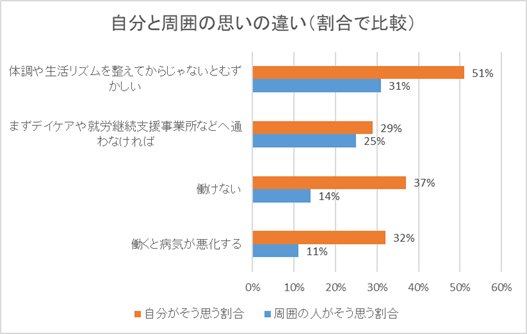

▼問1と問2で同じ内容の項目を比較してみました。

周囲から言われたこと(周囲の思いとした)と自分の思いを割合で比べました。

問3:働くことに関してご自身に近いものがあれば、すべてお選びください。(複数回答可)

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 働いて元気になった経験がある |

84人 |

51% |

| 働いて交友関係が広がった |

55人 |

33% |

| 働く以外にやりたいことがある |

47人 |

28% |

| 障害者の求人にやりたい仕事がない |

41人 |

25% |

| 何が何でも働きたい |

25人 |

15% |

| 障害年金が減ったり、なくなると困るので、働いていない |

14人 |

8% |

| 就職活動で何社も応募したが採用されず、働くことをあきらめた |

12人 |

7% |

| 自分は働く必要はないと思っている |

11人 |

7% |

| 上記以外 |

26人 |

16% |

| 特にない・無回答 |

10人 |

6% |

| 有効回答数(複数回答) |

166人 |

100% |

問4:現在働いている方や働いた経験のある方にお聞きします(オープン・クローズにかかわらず)。

同僚や上司とのコミュニケーションで困ったことはありますか? 近いものがあれば、すべてお選びください。(複数回答可)

| 項目 |

人数 |

割合 |

| パワハラやいじめを受けた |

59人 |

38% |

| 相談できる人がいなかった |

55人 |

36% |

| 体調が悪くても考慮されなかった |

53人 |

34% |

| プライベートのことを聞かれた |

30人 |

19% |

| 腫れ物に触るように接してきた |

27人 |

18% |

| 体調のことを過剰に心配された |

25人 |

16% |

| 休み時間を1人で過ごせなかった |

23人 |

15% |

| 特にない |

29人 |

19% |

| その他 (→下記記述式回答へ) |

26人 |

17% |

| 有効回答数(複数回答) |

154人 |

100% |

▼問4のその他の記述式回答(全26件)

・いつも忙しそうで相談や声かけをしづらい

・うつ病の事を話しても理解されない

・なにをどうするのか? 具体的な指示がない

・ピアスタッフという仕事内容が手探り

・プライベートの活動を制限された

・易疲労等の感覚的な問題を伝えること

・金銭面の相談はできません。

・合理的配慮の約束だったがしてもらえてない

・仕事で放りっぱなしにされた。

・私を異性として意識する人がいる

・自分が過剰に遠慮する傾向があると思う

・自分と人を比べてしまい落ち込む

・障害者枠なのに、全く問題がないと言われる

・障碍特性を理解していない人がいた

・上司に相談しても有効な対策がされなかった

・上司を信用して障害を開示したら辞職勧告に

・上長が精神障害の先輩に死ねと毎日怒鳴った

・職場いじめ(給料明細、勝手に見られた)

・責任の重過ぎる仕事を引き受けてパンクした

・体調管理がなっていないと注意を受けた

・代名詞を多用されると話の意味が分からない

・大人なのに子供扱いされた

・店長と喧嘩になった。

・病気と分かっていれば採用しなかったのにと

・病気について、オープンに話せない

・病気に関する事を一切話せなかった

問5:現在働いている方や働いた経験のある方にお聞きします。

同僚や上司に相談しづらいこと(しづらかったこと)はどんなことでしょうか? 近いものがあれば、すべてお選びください。(複数回答可)

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 体調 |

86人 |

55% |

| 職場での人間関係 |

78人 |

50% |

| 休みを取ること |

66人 |

42% |

| 仕事の量(減らしてほしい、やることがない等) |

56人 |

36% |

| 仕事の内容(わからないことを聞く、責任ある仕事をしたい等) |

51人 |

32% |

| お給料 |

41人 |

26% |

| 自分の仕事の評価 |

40人 |

25% |

| 職場でのきまり |

34人 |

22% |

| 上記以外 |

17人 |

11% |

| 特にない |

13人 |

8% |

| 有効回答数(複数回答) |

157人 |

100% |

問6:その他、働くことにまつわる「あるある」の体験談を20文字以内でお聞かせください。

記述の回答は →コチラ

問7:あなたの年齢をお教えください。

| 年代 |

人数 |

割合 |

| 10代 |

0人 |

0% |

| 20代 |

3人 |

2% |

| 30代 |

35人 |

21% |

| 40代 |

55人 |

33% |

| 50代 |

62人 |

37% |

| 60代 |

10人 |

6% |

| 70代 |

1人 |

1% |

| 80代 |

0人 |

0% |

| 回答者数 |

166人 |

100% |

※「こころの元気+」2023年4月号より

○戻る

特集3「私にできること」アンケート(191号)

特集3「私にできること」アンケート(191号)

※「こころの元気+」2023年1月号より

○戻る

コンボでは2023年1月号の「こころの元気+」特集でアンケートを行いました。

回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員、コンボのtwitterとfacebookを見た当事者の方です。

アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。

◆アンケートについて◆

〇実施期間:2022/10/25~11/15のネット調査

〇有効回答者数:190人(100%)

〇募集:コンボお知らせメール便やSNSなどでよびかけ

☆特集3「私にできること」アンケートのPDFは→コチラ

▼アンケートのもとデータ

問1:病気になる前までできていたのに、

病気になった後もしくは診断後にしばらくの間できなかったことがあれば、

すべてチェックを入れてください(複数回答可)。

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 目標や希望を持つ |

140人 |

74% |

| 規則正しい生活 |

134人 |

71% |

| 感情のコントロール |

129人 |

68% |

| ゲーム、ドライブ、読書、映画等を楽しむ |

123人 |

65% |

| 外出する |

121人 |

64% |

| 友人と話したり、遊んだりする |

117人 |

62% |

| 歯磨き、お風呂、身だしなみを整える |

109人 |

57% |

| 料理や掃除などの家事 |

109人 |

57% |

| 他者とのコミュニケーション |

105人 |

55% |

| まわりの人への気遣いや配慮 |

90人 |

47% |

| 感謝の気持ちを持つ |

80人 |

42% |

| 近所の人へのあいさつ |

79人 |

42% |

| 1人暮らし |

53人 |

28% |

| 上の選択肢以外 |

15人 |

8% |

| 特にない |

4人 |

2% |

| 有効回答数(複数回答) |

190人 |

100% |

問2:自分は何もできない、役に立っていないと「過去に」感じていたことがありますか?

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 常に感じていた |

109人 |

58% |

| 時々感じていた |

46人 |

24% |

| たまに感じていた |

16人 |

8% |

| 感じたことはない |

10人 |

5% |

| よくわからない |

8人 |

4% |

| 有効回答数 |

189人 |

100% |

問3:「今現在」自分は何もできない、役に立っていないと感じることがありますか?

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 常に感じている |

31人 |

16% |

| 時々感じている |

43人 |

23% |

| たまに感じている |

52人 |

28% |

| 感じていない |

56人 |

30% |

| よくわからない |

7人 |

4% |

| 有効回答数 |

189人 |

100% |

問4:「できること・できないこと」について、

家族や支援者などのあなたへの関わり方で、あてはまることがあれば、すべて選んでください(複数回答可)。

| 項目 |

人数 |

割合 |

| できないことを、できると期待され、つらく感じる |

80人 |

42% |

| 失敗してもいいのでチャレンジさせてほしい |

67人 |

35% |

| もっといろいろな選択肢を提示してほしい |

59人 |

31% |

| 自分ができないことは家族や支援者にもっと助けてほしい |

59人 |

31% |

| できなくても、手を出さず見守っていてほしい |

48人 |

25% |

| 自分ができることなのに、家族や支援者が代わりにやってしまう |

33人 |

17% |

| 何かやろうとすると、家族や支援者が見かねて助けようとする |

24人 |

13% |

| 特にない |

22人 |

12% |

| その他 |

20人 |

11% |

| 有効回答数(複数回答) |

190人 |

100% |

問5:病気になった後、もしくは診断後のことについておたずねします。

いろいろなことができなくなったと感じたときに、これならできると思って実際にやったことがあったら箇条書きで1つだけ記入ください。(20文字以内)

記述の回答は →コチラ

問:差し支えがなければ、あなたの今現在の診断名をお教えください。

(複数回答可)

| 診断名(複数回答) |

人数 |

割合 |

| 統合失調症 |

69人 |

37% |

| 双極性障害 |

41人 |

22% |

| うつ病 |

35人 |

19% |

| 発達障害 |

28人 |

15% |

| 統合失調感情障害 |

16人 |

9% |

| 診断名がわからない・教えられていない |

6人 |

3% |

| 境界性パーソナリティー障害 |

3人 |

2% |

| 摂食障害 |

1人 |

1% |

| その他 |

28人 |

15% |

| 回答者数 |

188人 |

100% |

問:あなたの年齢をお教えください。

| 年代 |

人数 |

割合 |

| 10代 |

0人 |

0% |

| 20代 |

5人 |

3% |

| 30代 |

28人 |

15% |

| 40代 |

68人 |

36% |

| 50代 |

68人 |

36% |

| 60代 |

18人 |

9% |

| 70代 |

3人 |

2% |

| 80代 |

0人 |

0% |

| 回答者数 |

190人 |

100% |

※「こころの元気+」2023年1月号より

○戻る

特集3「涙が止まらない」アンケート(190号)

特集3「涙が止まらない」アンケート(190号)

※「こころの元気+」2022年12月号より

○戻る

コンボでは2022年12月号の「こころの元気+」特集でアンケートを行いました。

回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員の方、コンボのtwitterとfacebookを見た方です。(下にある表のように今回は様々な立場の方に答えていただきました)

アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。

◆アンケートについて◆

〇実施期間:2022/8/31~9/8のネット調査

〇有効回答者数:160人(100%)

〇募集:コンボお知らせメール便やSNSなどでよびかけ

☆特集3「涙が止まらない」アンケートのPDFは→コチラ

▼アンケートのもとデータ

問1:涙が止まらなくなった経験はありますか?

| 項目 |

人数 |

割合 |

| ある |

119人 |

75% |

| ない |

33人 |

21% |

| 覚えていない |

7人 |

4% |

| 有効回答数 |

159人 |

100% |

問2:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。

涙が止まらなくなったときに、事前に涙が出そうだと気がつきましたか?

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 気づいたら涙が出ていた(事前に気づかなかった) |

56人 |

47% |

| 涙が出そうだなと事前に気づいた |

50人 |

42% |

| 覚えていない |

10人 |

8% |

| その他 |

3人 |

3% |

| 有効回答数 |

119人 |

100% |

問3:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。

涙が止まらなくなったときの理由について、あてはまるものがあれば、すべてチェックを入れてください。(複数回答可)

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 昔のことを思い出して |

53人 |

45% |

| 生きていることが嫌になって |

49人 |

41% |

| 人間関係のことで |

46人 |

39% |

| よくわからないが何かがつらくて |

43人 |

36% |

| 孤独を感じて |

40人 |

34% |

| 仕事や学校等に関係することで |

40人 |

34% |

| 将来や未来に関係することで |

38人 |

32% |

| なぜか、わからなかった |

32人 |

27% |

| よくわからないが不安が強くなって |

32人 |

27% |

| 身近な人やペットを亡くしたことで |

32人 |

27% |

| 病気がつらくて |

30人 |

25% |

| その他: |

13人 |

11% |

| 有効回答数(複数回答) |

119人 |

100% |

問4:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。

涙が止まらなくなったのは1日のうちどの時間帯でしたか。

あてはまるものすべてにチェックを入れてください。(複数回答可)

| 項目 (時間の流れの順番) |

人数 |

割合 |

| 朝(起きてから出かけるまで) |

13人 |

11% |

| 家を出た後(通勤や通学、施設や病院などに行く途中) |

24人 |

20% |

| 仕事中、学校にいるとき |

23人 |

19% |

| 病院の待合室にいるとき |

13人 |

11% |

| 受診中に |

14人 |

12% |

| 施設などにいるとき |

6人 |

5% |

| 昼間 家にいるとき |

35人 |

29% |

| 昼間 どこか外にいるときに |

18人 |

15% |

| 誰かに会っているとき |

9人 |

8% |

| 家に帰ってきた後で |

29人 |

24% |

| 夜(寝る前の時間) |

53人 |

45% |

| 夜(寝床に入っているとき) |

40人 |

34% |

| その他 |

17人 |

14% |

| 有効回答数(複数回答) |

119人 |

100% |

問5:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。

今現在、そうした涙が止まらない状況はありますか?

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 毎日 |

10人 |

8% |

| ひと月に数回 |

22人 |

18% |

| 半年に1回ぐらい |

19人 |

16% |

| 1年に1回ぐらい |

4人 |

3% |

| 数年に1回ぐらい |

4人 |

3% |

| ほとんどない |

36人 |

30% |

| まったくない |

24人 |

20% |

| 有効回答数 |

119人 |

100% |

問6:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。

涙が止まらなくなっているときは、どんな気持ちでしたか?

あてはまるものすべてにチェックを入れてください。(複数回答可)

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 悲しさや不安が高まっていた |

84人 |

71% |

| どうしたらよいのかわからず混乱していた |

44人 |

37% |

| まわりの人が見ているか気になっていた |

24人 |

20% |

| なぜ涙が出るのかわからず混乱していた |

20人 |

17% |

| 落ち着いていた |

10人 |

8% |

| 病気のせいか、と感じていた |

9人 |

8% |

| よくあることなので、気にならない |

6人 |

5% |

| その他 |

9人 |

8% |

| 有効回答数(複数回答) |

119人 |

100% |

問7:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。

涙が止まらなくなった後(泣いた後)はどんな感じでしたか。

あてはまるものすべてにチェックを入れてください。(複数回答可)

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 体や気持ちがぐったりした |

56人 |

47% |

| 気持ちが落ち着いた |

47人 |

39% |

| すっきりした |

34人 |

29% |

| 不安や心配になった |

30人 |

25% |

| 余計につらくなったり、悲しくなったりした |

29人 |

24% |

| なぜ涙が止まらなかったのか不思議だった |

13人 |

11% |

| 気持ちに変化はなかった |

12人 |

10% |

| その他 |

12人 |

10% |

| 有効回答数(複数回答) |

119人 |

100% |

問8:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。

涙が止まらなくなった後でどんな行動をしましたか?

あてはまるものすべてにチェックを入れてください。(複数回答可)

| 項目 |

人数 |

割合 |

| 誰かにその話をしたり、相談をした |

48人 |

40% |

| 不安や心配はあったが何もしなかった |

46人 |

39% |

| あまり気にせず何もしなかった |

26人 |

22% |

| 原因を知ろうとインターネットで検索をした |

5人 |

4% |

| その他 |

18人 |

15% |

| 有効回答数(複数回答) |

119人 |

100% |

問9:あなたの身近な人、大切な人が、涙が止まらない場合に、どんな言葉をかけてあげたいですか(30文字以内)

自由記述の回答は →コチラ

問:あなたの年齢をお教えください。

| 年代 |

人数 |

割合 |

| 10代 |

0人 |

0% |

| 20代 |

10人 |

6% |

| 30代 |

23人 |

14% |

| 40代 |

52人 |

33% |

| 50代 |

52人 |

33% |

| 60代 |

18人 |

11% |

| 70代 |

5人 |

3% |

| 80代 |

0人 |

0% |

| 回答者数 |

266人 |

100% |

問:あなたの立場をお教えください(複数回答)。

| 立場 |

人数 |

割合 |

| 精神疾患のある本人(当事者) |

120人 |

75% |

| ご家族 |

34人 |

21% |

| 福祉系の施設で働く専門職、支援者 |

22人 |

14% |

| 医療機関で働く専門職、支援者 |

12人 |

8% |

| 医師 |

3人 |

2% |

| その他 |

12人 |

8% |

| 無回答 |

1人 |

1% |

| 回答者数(複数回答) |

160人 |

100% |

※「こころの元気+」2022年12月号より

○戻る

特集1「涙が止まらない」と検索する人達(190号)

特集1

「涙が止まらない」と検索する人達(190号)

※「こころの元気+」2022年12月号より

○戻る

著者:宇田川健(コンボ代表理事)

▼午前3時の困りごと

私はコンボの事務所では、技術系の仕事をしていて、ウェブのアクセス解析も担当しています。

ですので、毎日コンボのサイトは動いているか、アクセスはされているかとアクセス解析ツールを確認します。

ツールを開き、コンボのサイトが動いていて、アクセスがあると「あ、止まっていない」と安心します。

それと同時に、とてつもなく「悲しいな」と思います。

それは午前3時頃です。

午前3時前に起きてしまって、習慣になっているので、アクセス解析ツールを開くときもあります。

午前3時には数人〜10数人の人が、ほとんどスマホからサイトを訪問しています。

その中でも、ほとんどの人が、うつ、自殺、自傷、眠れないことに関係するページにアクセスしているのです。

「みんな今、すごくつらいんだな」と思います。

▼検索語句とウェブサイト

コンボに訪問する人の検索語句を過去にさかのぼって見てみると、その3分の1が「涙が止まらない」という語句に何かをつけ加えたものです。

『こころの元気+』はポジティブな情報が多いとよく言われます。

コンボのサイトの情報源の多くは『こころの元気+』の内容です。

しかしここ数年、コンボのサイトでのアクセスで一番多いページの検索語は、

「涙が止まらない うつ」

「仕事 なみだが止まらない」

「涙が止まらない 精神状態」でした。

一方で、

「うつ病 なおるきっかけ」

「うつ くらい部屋 落ち着く」

という検索で別のページにアクセスしている人も多くいました。

その検索語句でのアクセスが多いページは、

「うつ経験者108人のストーリー」というページのアンケート結果です。

このページの特徴は下の図1が表現しています。

見てみると、「毎日」「夜」「朝」などという単語が見られます。

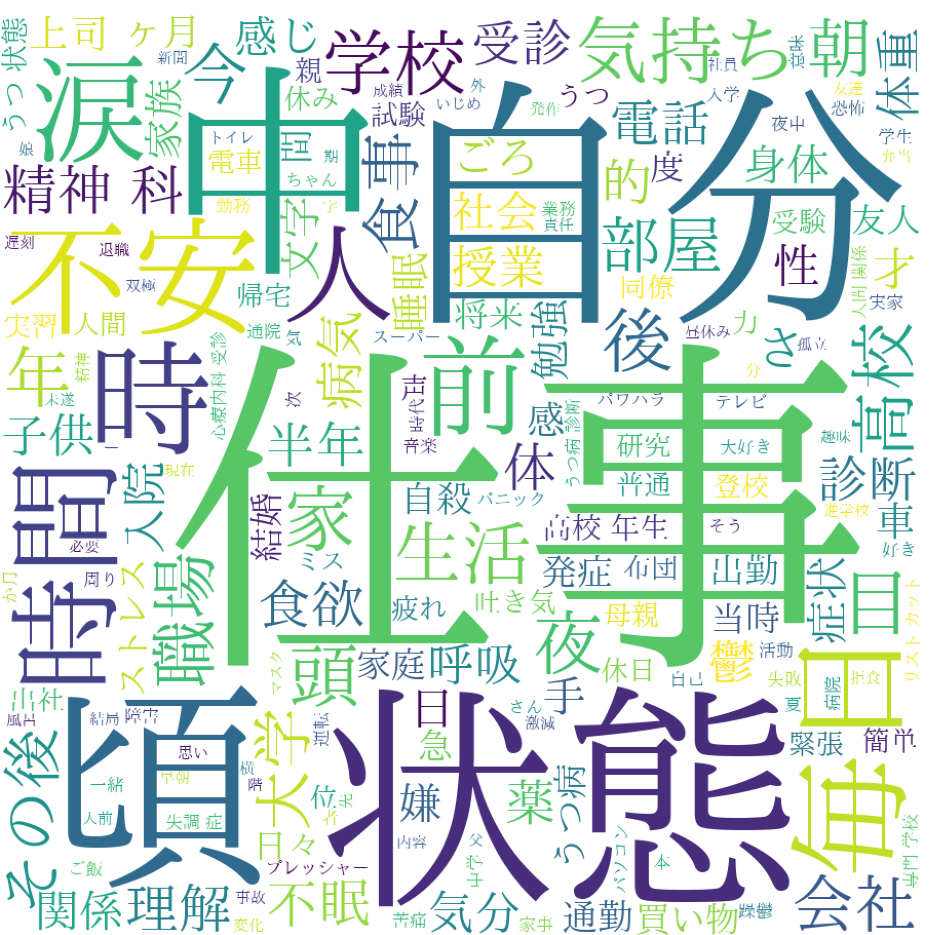

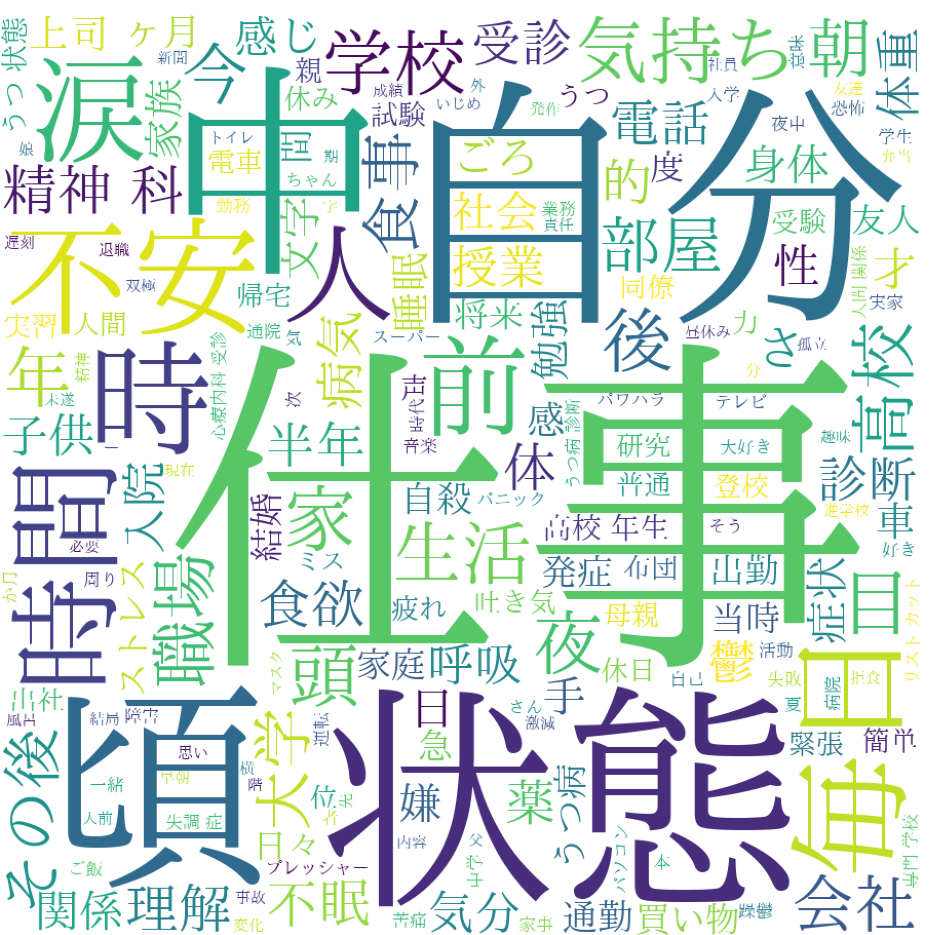

▼図1:「うつ病108人のストーリー」の特徴

(文章の中から単語を選び出し、その出現頻度によって単語の大きさを変えながら並べ替えた図)

▲(クリックorタップで大きくなります)

▼特集3のアンケートより

今回この特集で、アンケートを行いました。→特集3へ

その中でも問2「気がついたら涙が出ていて止まらなかった」と答えた人が、回答者全体の35%いました(56人/159人)。

また涙が止まらなくなった経験のある人達のうち、問3「その理由は?」という質問に、

「昔のことを思い出して」や

生きていることが嫌になって」など、理由のある涙もあるのですが、

「なぜ涙が止まらないのかわからなかった」という理由がわからない涙もあるということです。

▼「涙が止まらない」と検索する人達は常にいる

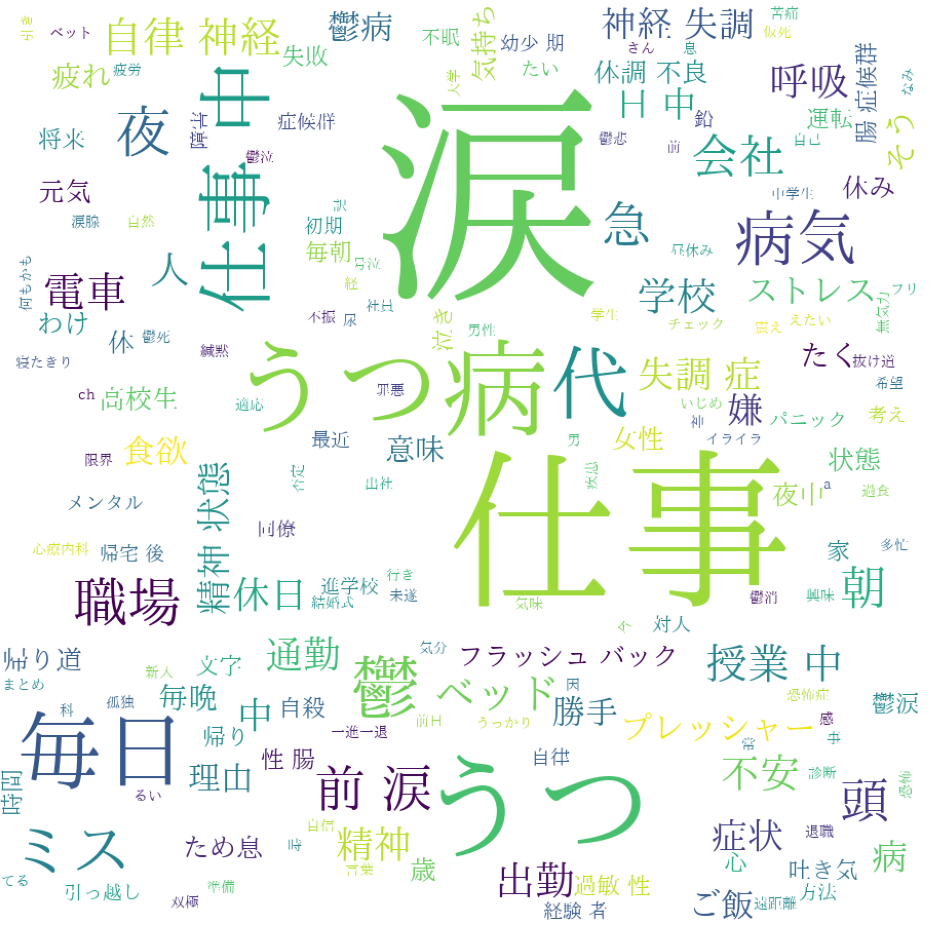

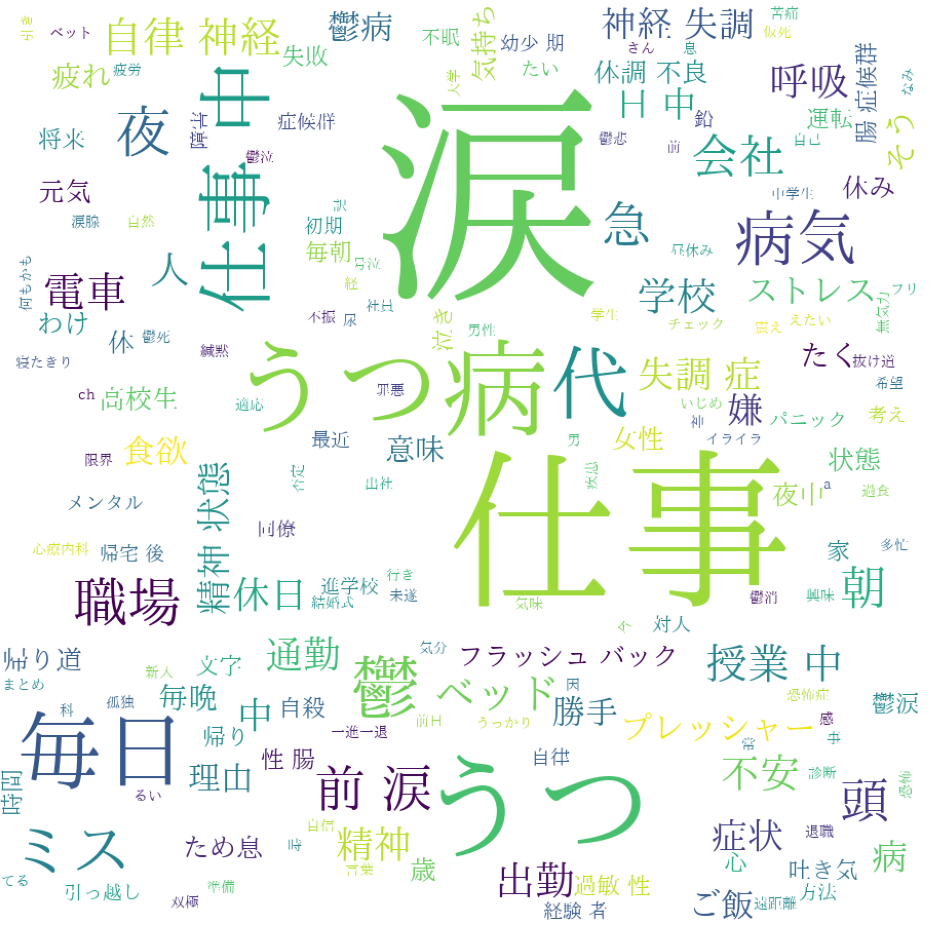

今回「涙が止まらない」と検索する人達の検索語句の特徴を図2で表現してみました。

▼図2:「涙が止まらない」と検索する人達の検索語句の特徴

(文章の中から単語を選び出し、その出現頻度によって単語の大きさを変えながら並べ替えた図)

▲(クリックorタップで大きくなります)

ここから推察されるのは、検索している人には体にも不調が出ていて、時と場所を選ばず勝手に涙が流れるようだということです。

検索し、精神の調子の悪さを確認する作業をしているのだと思います。

そんな精神の病の入り口や手前の皆さんが涙について検索し、コンボのホームページにたどり着いているようです。

涙は助けを求めているサインだと思います。

「必要なとき、必要なサポートや相談に結びつけばいいなぁ」と、深夜、午前3時にひとり思うのでした。

※「こころの元気+」2022年12月号より

○戻る